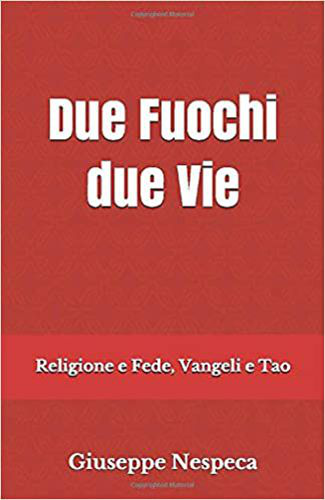

don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Ma per essere colmati occorre fare spazio, senza autocompiacimento

Oggi celebriamo la solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell’Avvento, tempo di attesa: Dio compirà ciò che ha promesso. Ma nell’odierna festa ci è annunciato che qualcosa è già compiuto, nella persona e nella vita della Vergine Maria. Di questo compimento noi oggi consideriamo l’inizio, che è ancora prima della nascita della Madre del Signore. Infatti, la sua immacolata concezione ci porta a quel preciso momento in cui la vita di Maria cominciò a palpitare nel grembo di sua madre: già lì era presente l’amore santificante di Dio, preservandola dal contagio del male che è comune eredità della famiglia umana.

Nel Vangelo di oggi risuona il saluto dell’Angelo a Maria: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). Dio l’ha pensata e voluta da sempre, nel suo imperscrutabile disegno, come una creatura piena di grazia, cioè ricolma del suo amore. Ma per essere colmati occorre fare spazio, svuotarsi, farsi da parte. Proprio come ha fatto Maria, che ha saputo mettersi in ascolto della Parola di Dio e fidarsi totalmente della sua volontà, accogliendola senza riserve nella propria vita. Tanto che in lei la Parola si è fatta carne. Questo è stato possibile grazie al suo “sì”. All’Angelo che le chiede la disponibilità a diventare la madre di Gesù, Maria risponde: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38).

Maria non si perde in tanti ragionamenti, non frappone ostacoli al Signore, ma con prontezza si affida e lascia spazio all’azione dello Spirito Santo. Mette subito a disposizione di Dio tutto il suo essere e la sua storia personale, perché siano la Parola e la volontà di Dio a plasmarli e portarli a compimento. Così, corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei, Maria diventa la “tutta bella”, la “tutta santa”, ma senza la minima ombra di autocompiacimento. È umile. Lei è un capolavoro, ma rimanendo umile, piccola, povera. In lei si rispecchia la bellezza di Dio che è tutta amore, grazia, dono di sé.

Mi piace anche sottolineare la parola con cui Maria si definisce nel suo consegnarsi a Dio: si professa «la serva del Signore». Il “sì” di Maria a Dio assume fin dall’inizio l’atteggiamento del servizio, dell’attenzione alle necessità altrui. Lo testimonia concretamente il fatto della visita ad Elisabetta, che segue immediatamente l’Annunciazione. La disponibilità verso Dio si riscontra nella disponibilità a farsi carico dei bisogni del prossimo. Tutto questo senza clamori e ostentazioni, senza cercare posti d’onore, senza pubblicità, perché la carità e le opere di misericordia non hanno bisogno di essere esibite come un trofeo. Le opere di misericordia si fanno in silenzio, di nascosto, senza vantarsi di farle. Anche nelle nostre comunità, siamo chiamati a seguire l’esempio di Maria, praticando lo stile della discrezione e del nascondimento.

La festa della nostra Madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un “sì” a Dio, un “sì” fatto di adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio.

[Papa Francesco, Angelus 8 dicembre 2019]

Immacolata: Personalismo fatto salvo

Convertire, ossia Rimontare

(Is 11,1-10; Mt 3,1-12)

Il Figlio di Dio che Viene «non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire» (Is. 11,3).

Così la Chiesa che lo testimonia.

Ma come si fa nella società dell’esterno, a non lasciarsi condizionare da opinioni dominanti?

Non cercando di riprodurre il mondo che si trova attorno.

Bensì tentando il principio di un rinnovamento che può essere introdotto solo a partire dalla Scaturigine del Senso di sé e del cosmo - poi sfocerà anche fuori, e avverrà costantemente.

Non... subito col fard, labbra a canotto, zigomi gonfiati, livellamento di solchi; né con una velleitaria “conversione a U”.

Non uno sfibrante regresso alla religione esterna; piuttosto, stabilendosi dentro, in quella Forza del Logos nel cuore.

In tal guisa, nei Vangeli il termine greco «metanoia» non indica un ritorno al Dio del culto normalizzato; piuttosto, cambiamento di mentalità.

La vita di Fede è appunto segnata dal rovesciamento della gerarchia dei valori, che si riflette nelle scelte reali.

Conversione neotestamentaria è un riappropriarsi di sé, ma non come nelle devozioni, bensì con un colpo di mano.

Un balzo in avanti il quale rende fecondo, verde e felice il recupero di tutta la Chiesa che attinge alla propria Fonte.

Una riconquista del medesimo Nucleo che trascina l’intera realtà.

Dio nell’anima non solo migliora, ma rimonta in Pienezza vitale. Agisce rifondando, e cesella il nostro vero Cammino.

Anzitutto sorvola le cricche consolidate. Sarebbe inutile insistere su ambienti e personaggi refrattari alla novità dello Spirito.

Così, la Parola-evento va a posarsi su un visionario del presente e del futuro.

A meno di vent’anni, Giovanni avrebbe dovuto presentarsi ai professionisti del rito e della Legge per essere esaminato secondo le norme puriste della Torah, onde poi officiare i culti al Tempio di Gerusalemme.

Ma pur essendo di stirpe sacerdotale, rifiuta quell’ambiente formale, insensibile e corrotto - che ben conosceva.

Insomma, la scelta e la figura del Battista è un Richiamo per noi: alla Chiesa autentica non basta stirare le rughe.

Botulino e creme non graffiano la realtà, ma disturbano l’Essenza.

Il Profeta si sentiva giovane e vivo proprio perché non aveva voluto assomigliare, abbinarsi a tutti i costi, essere individuabile, ripetere opinioni - né si è limitato a un risanamento della situazione.

Non ha voluto spegnersi. Ha voluto fissare lo sguardo non sui grandi segni, ma sulle proprie (e altrui) attitudini.

Anche per noi il “destino” che ci appartiene si annida in quell’impeto quotidiano a voler fare qualcosa di creativo e personale, inedito e attinto solo dal Nucleo delle nostre onde, dei flutti, dei molti volti.

L’Avvento [Venuta] ci ripropone in tal guisa quel Richiamo delle Radici che aprono la strada - affinché realizziamo qualcosa di non abituale, ma che ci appartiene.

Saremo «virgulti che germogliano» non accasciati, anzi che «si levano a vessillo per le moltitudini» perché rapiti e collocati su tale Raggio d’inconsueta «conoscenza del Signore che riempirà la terra».

Controesodo del Battista, controesodo di Gesù

Rifare il Passaggio del Giordano.

Epistrèphein: Convertirsi è nella mentalità antica, ‘girarsi’, ‘tornare indietro’ (ebraico Shùb) [perché il popolo si è allontanato da Dio, dal Tempio, dai Padri].

Nel secondo Testamento il termine è solo Metanoein:

Per il Battista Convertirsi [già nella sfera del «metanoein»] non ha un senso specificamente religioso, liturgico, dottrinale, bensì esistenziale: significa ad es. cessare le ingiustizie sociali.

Ma secondo la nuova predicazione di Gesù, il Convertirsi ha un senso più ampio e centrale. Cristo propone una visione nuova di Dio stesso, del suo Cuore - quindi di uomo autentico e di società.

Mentre la «razza di vipere» continua a inoculare i suoi veleni… ecco invece il «Frutto Bello» e completo, pieno, di questo nuovo albero (v.10).

La traduzione CEI ‘74 proponeva “frutti buoni” [che ha un altro senso, legato alla morale, semplicistica]. Ora è “buon frutto”, che forse sta a metà.

«Frutto Bello» è l’Amore; il prodotto del Fuoco dello Spirito [Gal 5,22: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé].

Tale Fuoco non è più un elemento esterno. Non più una potenza estrinseca. Viene da dentro.

Come l’Azione delle nuove Acque, ora Allegre, che sono assimilate in vista non della pulitura e mondatura, bensì della crescita.

Fiamma sì che brucia tutto il male - beninteso senza più fare «piazza pulita».

Non vita spirituale: Vita nello Spirito!

Tutt’altro peso specifico, tutt’altro Respiro.

[2.a Domenica Avvento (anno A), 7 dicembre 2025]

Convertire? Rimontare!

(Is 11,1-10; Mt 3,1-12)

Il Figlio di Dio che Viene «non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire» (Is. 11,3).

Così la Chiesa che lo testimonia.

Ma come si fa nella società dell’esterno, a non lasciarsi condizionare da opinioni dominanti?

Come può una realtà avvizzita rifiorire e mostrarsi splendida, manifestando la condizione divina?

Non certo facendo lo sforzo di restare giovane e imbellettata.

Non cercando di riprodurre il mondo che si trova attorno.

Bensì tentando il principio di un rinnovamento che può essere introdotto solo a partire dalla Scaturigine del Senso di sé e del cosmo - poi sfocerà anche fuori, e avverrà costantemente.

Non... subito col fard, labbra a canotto, zigomi gonfiati, livellamento di solchi; né con una velleitaria “conversione a U”.

Non uno sfibrante regresso alla religione esterna del Tempio; piuttosto, stabilendosi dentro, in quella Forza del Logos nel cuore.

In tal guisa, nei Vangeli il termine greco «metanoia» non indica un ritorno al Dio del culto normalizzato; piuttosto, cambiamento di mentalità.

La vita di Fede è appunto segnata dal rovesciamento della gerarchia dei valori, che si riflette nelle scelte reali.

Conversione neotestamentaria è un riappropriarsi di sé, ma non come nelle devozioni, bensì con un colpo di mano.

Un balzo in avanti il quale rende fecondo, verde e felice il recupero di tutta la Chiesa che attinge alla propria Fonte.

Una riconquista del medesimo Nucleo che trascina l’intera realtà.

Dio nell’anima non solo migliora, ma rimonta in Pienezza vitale.

Il Signore non riconfeziona i contenuti, truccandoli con aggiornamenti d’apparenza; interviene creando.

Agisce rifondando, e cesella il nostro vero Cammino.

Anzitutto sorvola le cricche consolidate dei grandi del mondo e del sacro.

Sarebbe inutile insistere su ambienti e personaggi costituzionalmente refrattari alla novità dello Spirito.

Era già allora dannoso continuare a farsi utilizzare come paravento da una casta che dopo l’Esodo aveva sequestrato e preso in ostaggio Dio e le sue cose, accontentandosi di campare di rendite.

Così, la Parola-evento va a posarsi su un visionario del presente e del futuro.

A meno di vent’anni, Giovanni avrebbe dovuto presentarsi ai professionisti del rito e della Legge per essere esaminato secondo le norme puriste della Torah, onde poi officiare i culti al Tempio di Gerusalemme.

Ma pur essendo di stirpe sacerdotale, rifiuta quell’ambiente formale, insensibile e corrotto - che ben conosceva.

Insomma, la scelta e la figura del Battista è un Richiamo per noi: alla Chiesa autentica non basta stirare le rughe.

Botulino e creme non graffiano la realtà, ma disturbano l’Essenza.

La nostra Sorgente primordiale ripropone occasioni e persino incertezze, per farci concretizzare al meglio le nostre capacità.

Fa crudi richiami, palesando situazioni variegate; eventi anche imbarazzanti, insieme a pulsioni ideali.

Strada facendo, troveremo il modo di attivare l’energia primigenia del nostro lato eterno, imparando a riconoscere le novità d’Altrove che vogliono farsi spazio nelle pieghe della storia e in noi.

Così ogni giorno il comportamento può cambiare: posso ad es. immaginare una iniziativa da svolgere ed è come se tornassi a quel Fuoco che non si estingue dentro - per accogliere un vigore rinnovato, uno sguardo più ampio e un altro magico respiro.

Il Battista si sentiva giovane e vivo proprio perché non aveva voluto assomigliare, abbinarsi a tutti i costi, essere individuabile, ripetere opinioni - né si è limitato a un risanamento della situazione.

Comprende che il perdono dei peccati si ottiene semplicemente cambiando vita [vv.6ss]; non adempiendo una liturgia al Tempio!

Non ha voluto spegnersi, purificando l’istituzione - perché ha desiderato vedere la portata della realtà oltre il recinto sacro.

Ha voluto fissare lo sguardo non sui grandi segni, ma sulle proprie (e altrui) attitudini.

Anche per noi il “destino” che ci appartiene si annida in quell’impeto quotidiano a voler fare qualcosa di creativo e personale, inedito e attinto solo dal Nucleo delle nostre onde, dei flutti, dei molti volti.

L’Avvento [Venuta] ci ripropone quel Richiamo delle Radici che aprono la strada, spalancano il casello dei pedaggi - affinché realizziamo qualcosa di non abituale, ma che ci appartiene.

Modificare l’assetto delle cose ordinate guarisce ciascuno di noi con quella differente giovinezza che viene dallo squilibrio delle apparenze e dei giudizi conformisti.

Un brio che non procede dallo standard di commemorazioni.

Trasparenza derivante dall’operare una breccia sugli schemi tranquilli. Essi che non spalancano l’avventura d’un nuovo sentiero - quello in grado di farci «nascere» non già stagionati, e innamorare.

Altro che aggiustamenti estemporanei e sporadici, secondo moda e condizioni esterne locali!

Dobbiamo imparare a riconoscere e attivare quel nostro aspetto sorgivo che vive nel Patto di Dio.

Un Arcobaleno che niente e nessuno riuscirà più ad asfaltare.

Esso svetta sui nostri disturbi e sui disturbatori. E corre, porgendo nuovi percorsi che c’irrobustiscono - fanno divenire capaci di pensiero, d’immaginare e vivere in tale Eros fondante.

Nel rifrangersi delle esplorazioni, la nostra terra melmosa si lega al Cielo; all’inizio anche episodicamente o confusamente, ma in modo spontaneo e subito colorato.

Il Cammino di affidamento ai variegati zampilli dell’Essere - al Se stesso ancora celato - sarà la paradossale piattaforma che trasmigra la nostra «carne» [cf. parallelo Lc 3,6; testo greco] ossia la nostra vulnerabilità di creature come foglie al vento o incrinate e squarciate, in vicenda di vita salvata.

Saremo «virgulti che germogliano» non accasciati, anzi che «si levano a vessillo per le moltitudini» perché rapiti e collocati su tale Raggio d’inconsueta «conoscenza del Signore che riempirà la terra».

Quasi senza saperlo, non più sottratti o assorbiti dall’influsso esterno. Per un Veniente che fa vivere ancora l’Io nascosto senza camicie di forza, bensì nel mutamento di alterne vicende.

Un Sacro non arroccato come quello che ancora blocca la pastorale dirigista - ma che ci desta, non per un aggiustamento all’indietro e prosecuzione a tutti i costi.

L’Eterno prorompe inopinatamente.

E ci riattiva come in Giovanni, fuori dei recinti stabiliti, anche grazie al caos degli schemi.

Rendere manifesto il Giudizio, nei deserti di oggi

Cari fratelli e sorelle!

[La] seconda domenica di Avvento, ci presenta l’austera figura del Precursore, che l’evangelista Matteo introduce così: "In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!»" (Mt 3,1-2). La sua missione è stata quella di preparare e spianare la via davanti al Messia, chiamando il popolo d’Israele a pentirsi dei propri peccati e a correggere ogni iniquità. Con parole esigenti Giovanni Battista annunciava il giudizio imminente: "Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco" (Mt 3,10). Metteva in guardia soprattutto dall’ipocrisia di chi si sentiva al sicuro per il solo fatto di appartenere al popolo eletto: davanti a Dio – diceva – nessuno ha titoli da vantare, ma deve portare "frutti degni di conversione" (Mt 3,8).

Mentre prosegue il cammino dell’Avvento, mentre ci prepariamo a celebrare il Natale di Cristo, risuona nelle nostre comunità questo richiamo di Giovanni Battista alla conversione. E’ un invito pressante ad aprire il cuore e ad accogliere il Figlio di Dio che viene in mezzo a noi per rendere manifesto il giudizio divino. Il Padre – scrive l’evangelista Giovanni – non giudica nessuno, ma ha affidato al Figlio il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo (cfr Gv 5,22.27). Ed è oggi, nel presente, che si gioca il nostro destino futuro; è con il concreto comportamento che teniamo in questa vita che decidiamo della nostra sorte eterna. Al tramonto dei nostri giorni sulla terra, al momento della morte, saremo valutati in base alla nostra somiglianza o meno con il Bambino che sta per nascere nella povera grotta di Betlemme, poiché è Lui il criterio di misura che Dio ha dato all’umanità. Il Padre celeste, che nella nascita del suo Unigenito Figlio ci ha manifestato il suo amore misericordioso, ci chiama a seguirne le orme facendo, come Lui, delle nostre esistenze un dono di amore. E i frutti dell’amore sono quei "degni frutti di conversione" a cui fa riferimento san Giovanni Battista, mentre con parole sferzanti si rivolge ai farisei e ai sadducei accorsi, tra la folla, al suo battesimo.

Mediante il Vangelo, Giovanni Battista continua a parlare attraverso i secoli, ad ogni generazione. Le sue chiare e dure parole risultano quanto mai salutari per noi, uomini e le donne del nostro tempo, in cui anche il modo di vivere e percepire il Natale risente purtroppo, assai spesso, di una mentalità materialistica. La "voce" del grande profeta ci chiede di preparare la via al Signore che viene, nei deserti di oggi, deserti esteriori ed interiori, assetati dell’acqua viva che è Cristo. Ci guidi la Vergine Maria ad una vera conversione del cuore, perché possiamo compiere le scelte necessarie per sintonizzare le nostre mentalità con il Vangelo.

[Papa Benedetto, Angelus 9 dicembre 2007]

Preparare la Via al Signore

Carissimi fratelli e sorelle!

1. “Signore, tu mi scruti e mi conosci . . ., Ti sono note tutte le mie vie” (Sal 139 [138], 1-2).

Così preghiamo assieme al salmista nella liturgia odierna. Le sue parole esprimono quanto qui ci unisce profondamente, in modo invisibile, è vero, ma vero ed essenziale: siamo qui riuniti nella comune fede in Dio presente, in Dio che ci scruta e ci conosce. Dio sa tutto di noi da sempre, conosce ciascuno di noi, siamo tutti iscritti nel suo cuore amorevole, la sua Provvidenza abbraccia l’intero creato. “In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17, 28): così l’apostolo Paolo spiega agli ateniesi, che lo interrogavano nell’Areopago, la vicinanza di Dio a noi uomini.

Siamo riuniti qui davanti a lui - davanti al Dio invisibile. Nella sua parola eterna, il Figlio incarnato, egli ci ha chiamati per nome, perché abbiamo la vita attraverso di lui e l’abbiamo in abbondanza (Gv 10, 10).

Per questo celebriamo l’Eucaristia. Veniamo per ricevere dal Padre in Gesù Cristo tutto ciò che può servire alla nostra salvezza. E portiamo tutto: la nostra gioia, la nostra gratitudine, le nostre preghiere, noi stessi, per donarci interamente al Padre in Cristo: in lui, che è il primogenito di tutta la creazione (cf. Col 1, 15). In e attraverso Cristo vogliamo pregare il nostro creatore e Padre assieme al salmista: “Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere” (Sal 139 [138], 14).

3. “Signore, tu mi scruti e mi conosci”. La Chiesa ripete queste parole del salmista nella odierna liturgia festiva, nella ricorrenza della natività di Giovanni il Battista, figlio di Zaccaria e di Elisabetta. “Fin dal grembo materno” Dio lo ha chiamato per predicare “il battesimo della conversione” nel Giordano e per preparare la venuta di suo Figlio (cf. Mc 1, 4).

Le particolari circostanze della nascita di Giovanni ci sono state tramandate dall’evangelista Luca. Secondo un’antica tradizione, essa avvenne ad Ain-Karim, davanti alle porte di Gerusalemme. Le circostanze che accompagnarono questa nascita erano tanto inconsuete, che già a quell’epoca la gente si domandava: “Che sarà mai questo bambino?” (Lc 1, 66). Per i suoi genitori credenti, per i vicini e per i parenti era evidente, che la sua nascita fosse un segno di Dio. Essi vedevano chiaramente che la “mano del Signore” era su di lui. Lo dimostrava già l’annuncio della sua nascita al padre Zaccaria, mentre questi provvedeva al servizio sacerdotale nel tempio di Gerusalemme. La madre, Elisabetta, era già avanti negli anni e si riteneva fosse sterile. Anche il nome “Giovanni” che gli fu dato era inconsueto per il suo ambiente. Il padre stesso dovette dare ordine che fosse chiamato “Giovanni” e non, come tutti gli altri volevano,“Zaccaria” (cf. Lc 1, 59-63).

Il nome Giovanni significa, in lingua ebraica “Dio è misericordioso”. Così già nel nome si esprime il fatto che il neonato un giorno annuncerà il piano di salvezza di Dio.

Il futuro avrebbe pienamente confermato le predizioni e gli avvenimenti che circondarono la sua nascita: Giovanni, figlio di Zaccaria e di Elisabetta, divenne la “voce di uno che grida nel deserto” (Mt 3, 3), che sulle rive del Giordano chiamava la gente alla penitenza e preparava la via a Cristo.

Cristo stesso ha detto di Giovanni il Battista che “tra i nati di donna non è sorto uno più grande” (cf. Mt 11, 11). Per questo anche la Chiesa ha riservato a questo grande messaggero di Dio una venerazione particolare, fin dall’inizio. Espressione di questa venerazione è la festa odierna.

4. Cari fratelli e sorelle! Questa celebrazione, con i suoi testi liturgici, ci invita a riflettere sulla questione del divenire dell’uomo, delle sue origini e della sua destinazione. È vero, ci sembra di sapere già molto su questo argomento, sia per la lunga esperienza dell’umanità, sia per le sempre più approfondite ricerche biomediche. Ma è la parola di Dio che ristabilisce sempre di nuovo la dimensione essenziale della verità sull’uomo: l’uomo è creato da Dio e da Dio voluto a sua immagine e somiglianza. Nessuna scienza puramente umana può dimostrare questa verità. Al massimo essa può avvicinarsi a questa verità o supporre intuitivamente la verità su questo “essere sconosciuto” che è l’uomo fin dal momento del suo concepimento nel grembo materno.

Allo stesso tempo però ci troviamo ad essere testimoni di come, in nome di una presunta scienza, l’uomo venga “ridotto” in un drammatico processo e rappresentato in una triste semplificazione; e così accade che si adombrino anche quei diritti che si fondano sulla dignità della sua persona, che lo distingue da tutte le altre creature del mondo visibile. Quelle parole del libro della Genesi, che parlano dell’uomo come della creatura creata ad immagine e somiglianza di Dio, mettono in rilievo, in modo conciso e al tempo stesso profondo, la piena verità su di lui.

5. Questa verità sull’uomo possiamo apprenderla anche dalla liturgia odierna, in cui la Chiesa prega Dio, il creatore, con le parole del salmista:

“Signore, tu mi scruti e mi conosci . . .

Sei tu che hai creato le mie viscere

e mi hai tessuto nel seno di mia madre . . .

tu mi conosci fino in fondo.

Quando venivo formato nel segreto . . .

non ti erano nascoste le mie ossa . . .

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio” (Sal 139 [138], 1. 13-15).

L’uomo quindi è consapevole di ciò che è - di ciò che è fin dall’inizio, fin dal grembo materno. Egli sa di essere una creatura che Dio vuole incontrare e con la quale vuole dialogare. Di più: nell’uomo vorrebbe incontrare l’intero creato.

Per Dio, l’uomo è un “qualcuno”: unico ed irripetibile. Egli, come dice il Concilio Vaticano II, “in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa” (cf. Gaudium et Spes, 24).

“Il Signore dal seno materno mi ha chiamato; fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome” (Is 49, 1); come il nome del bambino che è nato in Ain-Karim: “Giovanni”. L’uomo è quell’essere, che Dio chiama per nome. Per Iddio egli è il “tu” creato, Tra tutte le creature egli è quell’“io” personale, che può rivolgersi a Dio e chiamarlo per nome. Dio vuole nell’uomo quel partner che si rivolga a lui come al proprio creatore e Padre: “Tu, mio Signore e mio Dio”. Al “tu” divino.

6. Cari fratelli e sorelle! Come rispondiamo noi uomini a questa chiamata di Dio? Come intende l’uomo di oggi la sua vita? In nessuna altra epoca sono stati compiuti tanti sforzi mediante la tecnica e la medicina, per salvaguardare la vita umana contro la malattia, per prolungarla sempre più e per salvarla dalla morte. Allo stesso tempo, però, nessun’altra epoca, come la nostra, ha prodotto tanti luoghi e tanti metodi di disprezzo e di distruzione dell’uomo. Le amare esperienze del nostro secolo con le macchine di morte di due guerre mondiali, la persecuzione e la distruzione di interi gruppi di uomini a causa della loro appartenenza etnica o religiosa, la corsa agli armamenti atomici fino all’estremo limite, l’impotenza degli uomini di fronte alle grandi miserie in molte parti della terra potrebbero indurci a dubitare, se non addirittura a rinnegare, l’affetto e l’amore che Dio ha per l’uomo e per l’intero creato.

O non sarà piuttosto il caso di porci la domanda al contrario, quando consideriamo i terribili eventi che a causa degli uomini si sono abbattuti sul mondo e di fronte alle molteplici minacce del nostro tempo: non è l’uomo che si è allontanato da Dio, che è la sua origine, non si è forse discostato da lui, e non ha forse innalzato se stesso a centro e metro della propria vita? Non credete che negli esperimenti che si conducono sull’uomo, esperimenti che contraddicono la sua dignità, nell’atteggiamento mentale di molti verso l’aborto e l’eutanasia si esprima una preoccupante perdita del rispetto della vita? Non è forse evidente, anche nella vostra società, quando si guarda alla vita di molti - caratterizzata da vuoto interiore, paura e fuga - che l’uomo stesso ha reciso le proprie radici? Il sesso, l’alcol e la droga non debbono forse intendersi come segnali di allarme? Non indicano, forse, una grande solitudine dell’uomo odierno, un desiderio di cure, una fame di amore che un mondo ripiegato su se stesso non riesce a quietare?

In effetti, quando l’uomo non è più legato alla sua radice, che è Dio, egli si impoverisce di valori interiori e pian piano diventa succube di diverse minacce. La storia ci insegna che uomini e popoli che credono di poter esistere senza Dio sono immancabilmente destinati alla catastrofe dell’autodistruzione. Il poeta Ernst Wiechert lo ha espresso in questa frase: “Siate pur certi che nessuno cadrà fuori da questo mondo, che prima non sia caduto fuori da Dio”.

Al contrario, da un rapporto vivo con Dio l’uomo acquisisce la consapevolezza della unicità e del valore della propria vita e della propria coscienza personale. Nella sua vita vissuta concretamente egli sa di essere chiamato, sorretto e spronato da Dio. Nonostante le ingiustizie e le sofferenze personali egli comprende che la sua vita è un dono; egli ne è grato e sa di esserne responsabile davanti a Dio. In questo modo, Dio diventa per l’uomo fonte di forza e di fiducia, e a questa fonte l’uomo può rendere la sua vita degna e sa anche metterla generosamente al servizio dei fratelli.

7. Dio ha chiamato Giovanni il Battista già “nel grembo materno” perché divenisse “la voce di uno che grida nel deserto” e preparasse quindi la via a suo Figlio. In modo molto simile, Dio ha “posto la sua mano” anche su ciascuno di noi. Per ciascuno di noi ha una chiamata particolare, a ciascuno di noi viene affidato un compito pensato da lui per noi.

In ciascuna chiamata, che può giungerci nel modo più diverso, si avverte quella voce divina, che allora parlò attraverso Giovanni: “Preparate la via del Signore!” (Mt 3, 3).

Ogni uomo dovrebbe domandarsi in che modo può contribuire nell’ambito del proprio lavoro e della propria posizione, ad aprire a Dio la via in questo mondo. Tutte le volte che ci apriamo alla chiamata di Dio, prepariamo, come Giovanni, la via del Signore tra gli uomini. Tra tutti quegli uomini e quelle donne che nell’arco della storia si sono aperti in maniera esemplare all’opera di Dio vorrei parlare di san Martino. Se anche i secoli ci separano da lui, egli ci è vicino nella sequela di Cristo attraverso il suo esempio e la sua grandezza che non ha età. Egli è il vostro patrono diocesano e regionale. Egli è venerato come il grande santo di tutta la regione della Pannonia: “Martinus natus Savariae in Pannonia”.

Martino sta davanti a noi come uomo, che ha dato confidenza a Dio, che ha capito e praticato il suo “sì alla fede” come un “sì alla vita”. Ha compiuto ciò a cui si sentiva chiamato fino all’ultima conseguenza. Ancor prima di diventare cristiano, divise con i poveri il suo mantello. La vita militare gli dava certamente delle soddisfazioni, ma non gli bastavano. Come ogni uomo, era alla ricerca di una gioia duratura, di una gioia che nulla può distruggere. Solo in età più matura incontrò Gesù Cristo nella fede, e in lui ha trovato la pienezza della gioia e la felicità. Attraverso la fede, Martino non è diventato più povero, ma più ricco: è cresciuto nella sua umanità, è cresciuto nella grazia davanti a Dio ed agli uomini.

8. Affinché questa verità - che l’uomo trova la sua completezza e la sua vera salvezza solo in Dio - possa essere sempre annunciata, sono necessari sacerdoti e religiosi. Perciò, siate consapevoli della vostra corresponsabilità nel risvegliare vocazioni spirituali. Ho saputo con gioia che tra qualche giorno sei sacerdoti saranno ordinati nella vostra diocesi. È un grande dono per la Chiesa e per la vostra patria. Non cessate di pregare affinché il Signore mandi operai alla sua messe!

In modo particolare mi rivolgo ai giovani, che sono il futuro del vostro Paese e della Chiesa. Cercate di capire, cari giovani amici, cosa Dio vuole da voi. Siate aperti alla sua chiamata! Ascoltate attentamente perché potrebbe invitare anche voi a seguire Cristo come sacerdoti, religiose o religiosi qui, nella vostra patria, oppure in terra di missione.

Prego voi tutti: qualunque strada decidiate di prendere, lasciate che il seme della Parola di Dio cada nei solchi del vostro cuore; una volta lì, non lasciatelo seccare, ma curatelo affinché possa germogliare e portare ricchi frutti.

Dite “sì alla fede”, dite “sì alla vita”, perché Dio la vive insieme con voi! Insieme a lui la vostra vita diventerà un’avventura: sarà bella, ricca e piena!

10. “Preparate la via al Signore . . . perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra” (cf. Is 49, 6). Quando noi, cari fratelli e sorelle, guardiamo alla nostra vocazione di cristiani, che attraverso il Battesimo siamo diventati un solo corpo con Cristo, allora queste parole del Signore, pronunciate per bocca del profeta Isaia - dall’avvento della storia della salvezza prima della prima venuta di Cristo - acquistano per noi, alla fine del secondo millennio dalla nascita di Cristo, un significato particolare. Ci troviamo infatti, soprattutto qui, nel vecchio continente, in un “nuovo avvento” della storia universale. Non dobbiamo forse far sì che la “salvezza” che ci ha donato Cristo giunga di nuovo fino alle frontiere più estreme dell’Europa?

Tutti sentiamo di avere molto bisogno di un rinnovamento, di un nuovo incontro con Dio. Rinnovamento, conversione ed incontro con Dio, alle sorgenti della fede, meditazione sulla fede integrale: questo è l’appello che ci lancia l’odierna festività della nascita di Giovanni il Battista e questo è lo sprone che ci dà anche l’esempio di san Martino.

Tutti conosciamo il bisogno di rinnovamento della nostra società, della rievangelizzazione del nostro continente: affinché l’uomo europeo non perda il senso della sua dignità fondamentale; affinché non diventi vittima delle forze distruttrici della morte spirituale, ma anzi abbia la vita e l’abbia in abbondanza (cf. Gv 10, 10)!

Sia lodato Gesù e Maria!

[Papa Giovanni Paolo II, omelia Aeroporto di Eisenstadt-Trausdorf 24 giugno 1988]

Gesù Seme

Nel Vangelo di questa seconda domenica di Avvento risuona l’invito di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2). Con queste stesse parole Gesù darà inizio alla sua missione in Galilea (cfr Mt 4,17); e tale sarà anche l’annuncio che dovranno portare i discepoli nella loro prima esperienza missionaria (cfr Mt 10,7). L’evangelista Matteo vuole così presentare Giovanni come colui che prepara la strada al Cristo che viene, e i discepoli come i continuatori della predicazione di Gesù. Si tratta dello stesso gioioso annuncio: viene il regno di Dio, anzi, è vicino, è in mezzo a noi! Questa parola è molto importante: “Il regno di Dio è in mezzo a voi”, dice Gesù. E Giovanni annuncia quello che Gesù dopo dirà: “Il regno di Dio è venuto, è arrivato, è in mezzo a voi”. Questo è il messaggio centrale di ogni missione cristiana. Quando un missionario va, un cristiano va ad annunciare Gesù, non va a fare proselitismo, come se fosse un tifoso che cerca per la sua squadra più aderenti. No, va semplicemente ad annunciare: “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”. E così il missionario prepara la strada a Gesù, che incontra il suo popolo.

Ma che cos’è questo regno di Dio, questo regno dei cieli? Sono sinonimi. Noi pensiamo subito a qualcosa che riguarda l’aldilà: la vita eterna. Certo, questo è vero, il regno di Dio si estenderà senza fine oltre la vita terrena, ma la bella notizia che Gesù ci porta – e che Giovanni anticipa – è che il regno di Dio non dobbiamo attenderlo nel futuro: si è avvicinato, in qualche modo è già presente e possiamo sperimentarne fin da ora la potenza spirituale. “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”, dirà Gesù. Dio viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, nell’oggi di ogni giorno, nella nostra vita; e là dove essa viene accolta con fede e umiltà germogliano l’amore, la gioia e la pace.

La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere un cambiamento nella nostra vita, cioè convertirci, convertirci ogni giorno, un passo avanti ogni giorno… Si tratta di lasciare le strade, comode ma fuorvianti, degli idoli di questo mondo: il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più deboli, la sete di ricchezze, il piacere a qualsiasi prezzo. E di aprire invece la strada al Signore che viene: Egli non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. Con la nascita di Gesù a Betlemme, è Dio stesso che prende dimora in mezzo a noi per liberarci dall’egoismo, dal peccato e dalla corruzione, da questi atteggiamenti che sono del diavolo: cercare il successo a tutti i costi; cercare il potere a scapito dei più deboli; avere la sete di ricchezze e cercare il piacere a qualsiasi prezzo.

Il Natale è un giorno di grande gioia anche esteriore, ma è soprattutto un avvenimento religioso per cui è necessaria una preparazione spirituale. In questo tempo di Avvento, lasciamoci guidare dall’esortazione del Battista: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!», ci dice (v. 3). Noi prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi sentieri, quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare via questi atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato, che non sono da Dio: il successo a tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di ricchezze; il piacere a qualsiasi prezzo.

Ci aiuti la Vergine Maria a prepararci all’incontro con questo Amore-sempre-più-grande, che è quello che porta Gesù, e che nella notte di Natale si è fatto piccolo piccolo, come un seme caduto nella terra. E Gesù è questo seme: il seme del Regno di Dio.

[Papa Francesco, Angelus 4 dicembre 2016]

OSSESSIONE E COMPULSIONE - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)

Ossessione e Compulsione

Un signore mi confida che da tempo ha bisogno di controllare se ha chiuso il portone della sua casa. Una signora invece deve essere certa che ha chiuso il gas in cucina.

Dopo aver controllato, sia il gas che il portone stavano bene e in ordine.

Un altro signore di mezza età sente il bisogno di dover vedere se la sua auto è a posto, poi deve andare a controllarla, deve fare un giro intorno alla stessa, toccarla in diversi punti, e solo dopo aver compiuto queste sequenze comportamentali, può rientrare tranquillamente. A volte sente il bisogno di farlo più volte in una giornata.

Nel vocabolario Treccani al termine «ossessione» si legge: «rappresentazione mentale che la volontà non riesce ad eliminare accompagnata da ansia».

Alla voce «compulsione»: «costrizione, l’essere spinto da necessità a fare qualcosa».

Molte persone hanno dei pensieri verso i quali non hanno alcun interesse; spesso sono delle idee senza alcun senso, ma che richiedono loro un notevole sforzo mentale.

Senza volerlo queste idee ci invadono, e fanno “lambiccare” il cervello come se fossero questioni fondamentali.

Possono trattarsi di pensieri, immagini che generano preoccupazione - e di solito vengono seguiti da costrizioni che la persona deve compiere per calmare l’inquietudine.

Tra l’idea ”fissa” e il bisogno di compiere qualche atto, gesto per far sì che non succeda nulla di male, insorge spesso un dubbio, che intacca le nostre convinzioni più certe .

Il tutto sfocia in una indecisione sempre più grande che limita la propria libertà di azione: per fare una scelta anche semplice si impiega tanto tempo.

A volte ci fa giungere a non saper prendere una decisione. Il dubbio può riguardare un pensiero, un ricordo, un’azione, ecc. e può sconfinare da un contenuto all’altro.

Una persona con questi problemi, uscendo di casa a volte si sente costretta a tornarci per essere certa di non aver lasciato la luce accesa, e per essere sicura a volte lo deve fare parecchie volte.

In letteratura vengono citati esempi di persone che nello spedire una lettera sentivano poi il bisogno di riaprirla per controllare ciò che avevano scritto.

In quadri psicologici come questo si parla anche di «ruminazione», che è sempre associato al dubbio.

In campo biologico essa si configura quale processo digestivo di alcuni animali, tipo i bovini. Il cibo ingerito viene riportato in bocca per essere masticato nuovamente, in maniera migliore; quindi inghiottito di nuovo per ultimare la digestione.

In campo psicologico la «ruminazione» descrive un pensiero ripetitivo e durevole focalizzato su eventi passati, diverso dal «rimuginio» che invece riguarda più gli eventi futuri.

Vengono descritti anche dei cerimoniali. In essi l’individuo deve fare una sequenza di atti come lavarsi sovente le mani, pulire tante volte oggetti della vita quotidiana.

Interviene qui un aspetto del quadro psicologico descritto: la «rupofobia» e contaminazione. La rupofobia è la paura morbosa dello sporco e di poter essere infettati. Può riguardare qualsiasi aspetto della nostra vita: sia oggetti che persone, o luoghi pubblici. È un aspetto che può nuocere anche all’intimità.

Il periodo del Covid ha aumentato la paura del contagio, ma questo era un evento reale. Anche tanti anni fa intorno agli anni 1986 ci fu il fenomeno di Chernobyl e lì veramente dovevamo essere attenti a ciò che si mangiava poiché il cibo e soprattutto le verdure potevano essere state contaminate.

Chiunque ha queste idee, passeggiando potrà contare le auto nel parcheggio, o toccare i pali dei lampioni, oppure cercare di evitare le fenditure dei pavimenti, ecc.

Nei casi gravi queste persone possono sentire di far del male a qualcuno; così questi pensieri lo fanno “indietreggiare”. Costoro devono darsi uno “scossone” onde cercare di scacciare tali idee che terrorizzano.

Le persone con queste caratteristiche generalmente sono delle persone rigorose, si preoccupano dei particolari, osservano minuziosamente regole e formalità.

Tuttavia dando importanza ai dettagli, spesso trascurano l’essenziale.

Quanta gente nel loro ambito lavorativo sente il bisogno di mettere in fila e in eccessivo ordine i loro oggetti.

Ordine e controllo sono strettamente interconnessi, perché l’ordine esterno può essere una modalità per raggiungere un ordine interno che può ridurre lo stress.

Parliamo però di ordine eccessivo. Un minimo di ordine è necessario per non creare confusione e poter ritrovare le nostre cose

Anche la balbuzie è un’alterazione del linguaggio collegata a questo quadro psicologico.

La persona che balbetta si impegna all’inizio, alla prima lettera o sillaba, e la ripete finché non finisce la parola.

Come si sa, il suo linguaggio è sciolto quando è solo o quando recita, quando canta.

Altrimenti mortificato dal suo difetto tenderà a isolarsi e a parlare il meno possibile. Oppure insisterà ostinatamente a parlare con intensi sforzi fisici.

La balbuzie «è un conflitto tra la tendenza erotico uretrale all’espulsione e la tendenza erotico-anale alla ritenzione, spostata alla bocca» (Manuale di Psichiatria, Arieti, vol. I pag.353).

Dott. Francesco Giovannozzi, Psicologo-Psicoterapeuta.

Preghiera-presentimento, unitiva. Per non perdere la magia del Mistero

Gratuitamente: il Regno vicino e la Preghiera Incarnata

(Mt 9,35-10,1.6-8)

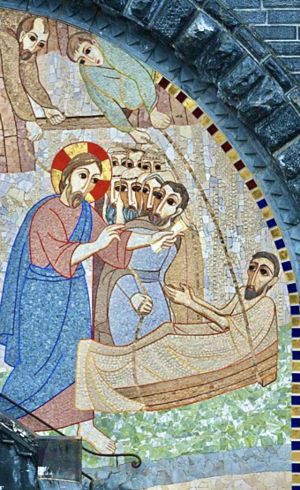

Gesù si distingue dai Rabbi del suo tempo, perché non attende che sia la gente spossata e prostrata (v.36) ad andare da lui: la cerca.

E il gruppo dei suoi dev’essere partecipe, sia nelle opere di guarigione che di liberazione - fraternità motivata da disinteresse luminoso.

Il Signore entra nelle assemblee di preghiera con ansia pastorale: per insegnare, non per disquisire. Non fa lezioni di analisi logica, ma lascia emergere Chi lo abita.

Proclama un Regno totalmente diverso da come veniva inculcato dai manipolatori delle coscienze - stracolmo di convinzioni dettagliate, che producevano intima coercizione, anonimato, solitudine, passività.

Ancora oggi cerchiamo un Dio da sperimentare, amabile, ‘non invisibile’.

Così l’Evangelo (v.35) annuncia Grazia: il volto del Padre - che non vuole nulla per sé, bensì dona tutto per trasmetterci la sua stessa Vita.

Un Amico che Viene, che non costringe a “salire” [in astratto] né imprigiona dentro sensi di colpa, sfiancando le creature già sottomesse - rendendole ancor più desolate di prima.

Qui si rivela un Cielo che fa sentire adeguati, non castiga né impressiona, bensì promuove e mette a proprio agio.

Il Padre prodigo accoglie le persone come fa il Figlio nei Vangeli - così come sono; non indagando. Piuttosto dilatando.

La sua Parola-evento non solo riattiva: reintegra gli squilibri e li valorizza in prospettiva di percorsi da persona reale - senza giudicare o disperdere, né spezzare nulla.

Per una tale opera di sapiente ricomposizione dell’essere, il Maestro invita alla Preghiera (v.38) - prima forma d’impegno dei discepoli.

L’accesso a diverse sintonie nello Spirito c’insegna a stimolare lo sguardo dell’anima, a valorizzare e capire tutto e tutti.

Quindi - dopo averli resi meno ignari - Gesù invita i suoi a coinvolgersi nell’opera missionaria; non a fare i dotti o lezioni di morale.

Sarebbero sceneggiate senza premure, che fanno sentire i malfermi ancor più sperduti.

La Missione cresce a partire da una dimensione piccola ma sconfinata - quella della percezione intima, che si accorge delle necessità e del mistero d’una Presenza favorevole.

Nuove configurazioni d’intesa, in spirito: scoperte appieno solo nell’orazione profonda (v.38). Preghiera Incarnata.

Essa non vuole distoglierci dalla realizzazione interiore; al contrario, fa da guida, e ricolloca l’anima dispersa nelle tante pratiche comuni da svolgere, al proprio centro.

Ci fa provare lo struggimento del desiderio e del capire la condizione perfetta: il Padre non intende assorbire le nostre attitudini, bensì potenziarle. Perché ciascuno ha un intimo progetto, una Chiamata per Nome, un proprio posto nel mondo.

Sembra paradossale, ma la Chiesa in uscita è anzitutto un problema di formazione e coscienza interna.

Insomma, ci si riconosce e si diventa non ignari delle cose attraverso la Preghiera-presentimento, unitiva.

In Cristo essa non è prestazione o espressione devota, bensì intesa e anzitutto Ascolto del Dio che in mille forme sottili si rivela e chiama.

Così la lotta contro le infermità (Mt 9,35-10,1): ci si ristabilisce e si vince acuendo lo sguardo e reinvestendo l’energia e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora offuscati.

Tutto il Gratis (Mt 10,8) che potrà scaturirne per edificare la vita in favore dei fratelli, sprizzerà non come puerile contraccambio.

Il senso di prossimità (v.7) a se stessi, agli altri e alla realtà sarà un portato autentico - non programmatico, né alienato - del Regno che si rivela: Accanto.

[Sabato 1.a sett. Avvento, 6 dicembre 2025]

Preghiera-presentimento, unitiva. Per non perdere la magia del Mistero

Gratuitamente: il Regno vicino e la Preghiera Incarnata

(Mt 9,35-10,1.6-8)

Gesù si distingue dai Rabbi del suo tempo, perché non attende che sia la gente spossata e prostrata (v.36) ad andare da lui: la cerca.

E il gruppo dei suoi dev’essere partecipe, sia nelle opere di guarigione che di liberazione - fraternità motivata da disinteresse luminoso.

Entra nelle assemblee di preghiera con ansia pastorale: per insegnare, non per disquisire. Non fa lezioni di analisi logica, ma lascia emergere Chi lo abita.

Proclama un Regno totalmente diverso da come veniva inculcato dai manipolatori delle coscienze (stracolmo di convinzioni dettagliate) - i quali non esercitavano certo in modo gratuito.

Le dottrine antiche e i suoi protagonisti smorzavano ogni dissonanza e producevano il peggio: intima coercizione, anonimato, solitudine, passività.

Inculcavano che fosse decisivo acquisire le loro piatte sicurezze, non certo aprirsi al Mistero personale, al carattere innato - fecondamente non conforme al contesto.

Di fatto, cercavano di disturbare i viaggi dell’anima, che talora vaga per ritrovarsi, e che al solito modo di vedere - paludoso, stagnante - preferisce nuovi scorci.

Non ammettevano che in ciascun fedele potesse dimorare una opzione fondamentale non omologata alla loro ideologia e maniera di scendere in campo.

Tutto della vita altrui doveva funzionare alla perfezione, secondo i loro obbiettivi. Quindi non predicavano turbamenti, ma staticità.

Nulla di nuovo doveva capitare, che potesse mettere in dubbio gli equilibri sociali, il loro influsso autoritario… e i loro proventi.

Nulla di diverso doveva esserci da esplorare e trovare.

Eppure, ieri come oggi, dentro ciascuna donna e uomo risiede un vulcano di energie potenziali - le quali secondo l’ideologia dominante dovevano solo essere soffocate e allineate.

Per tutto questo che ancora si trascina cerchiamo viceversa un Dio da sperimentare, amabile, non costruito “ad arte”… né invisibile o lontano dalla nostra condizione.

Vogliamo Colui che doni respiro, e ci comprenda.

Lo si coglie nitidamente: ciò che coviamo non è una misera illusione, da spegnere in favore di equilibri esterni.

Infatti l’Evangelo (v.35) annuncia Grazia: il volto del Padre - che non vuole nulla per sé, bensì dona tutto per trasmetterci la sua stessa Vita. E lo fa non per mortificare la nostra intima energia.

La Lieta Novella proclama un Amico che Viene, che non costringe a “salire” [in astratto] né imprigiona dentro sensi di colpa, sfiancando le creature già sottomesse - rendendole ancor più desolate di prima.

Qui si rivela un Cielo che fa sentire adeguati, non castiga e neppure impressiona, bensì promuove e mette tutti a proprio agio; un Misericordioso non solo buono: esclusivamente buono.

Il Padre prodigo accoglie le persone come fa il Figlio nei Vangeli - così come sono; non indagando. Piuttosto dilatando.

Anche la sua Parola-evento non solo riattiva: reintegra gli squilibri e li valorizza in prospettiva di percorsi da persona reale - senza giudicare o disperdere, né spezzare nulla.

Per una tale opera di sapiente ricomposizione dell’essere, il Maestro invita alla Preghiera (v.38) - prima forma d’impegno dei discepoli.

L’accesso a diverse sintonie nello Spirito c’insegna a stimolare lo sguardo dell’anima, a valorizzare e capire tutto e tutti.

Quindi - dopo averli resi meno ignari - Gesù invita i suoi a coinvolgersi nell’opera missionaria; non a fare i dotti o lezioni di morale.

Sarebbero sceneggiate senza premure, che fanno sentire i malfermi ancor più sperduti.

La Missione cresce a partire da una dimensione piccola ma sconfinata - quella della percezione intima, che si accorge delle necessità e del mistero d’una Presenza favorevole.

Nuove configurazioni d’intesa, in spirito: scoperte appieno solo nell’orazione profonda (v.38). Preghiera Incarnata.

Essa non vuole distoglierci dalla realizzazione interiore; al contrario, fa da guida, e ricolloca l’anima dispersa nelle tante pratiche comuni da svolgere, al proprio centro.

Ci fa provare lo struggimento del desiderio e del capire la condizione perfetta: il Padre non intende assorbire le nostre attitudini, bensì potenziarle. Perché ciascuno ha un intimo progetto, una Chiamata per Nome, un proprio posto nel mondo.

Sembra paradossale, ma la Chiesa in uscita - quella che non specula, né impegnata in proselitismi di massa per impressionare il mainstream - è anzitutto un problema di formazione e coscienza interna.

Insomma, ci si riconosce e si diventa non ignari delle cose attraverso la Preghiera-presentimento, unitiva.

In Cristo essa non è prestazione o espressione devota, bensì intesa e anzitutto Ascolto del Dio che in mille forme sottili si rivela e chiama.

L’impegno per sanare il mondo non si vince senza consapevolezze di vocazione, né lasciandosi plagiare e andando a casaccio.

Piuttosto, acuendo lo sguardo, e reinvestendo la virtù e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora in ombra.

Né poi rimane essenziale valicare sempre ogni confine (Mt 10,5-6) con una logica di fuga.

Perché non di rado - purtroppo - solo chi ama la forza comincia dal troppo scostato da sé [dal tanto remoto e fuori mano].

Le “pecore” perdute e stanche di provare e riprovare - gli esclusi, i considerati persi, gli emarginati - non mancano. Sono a portata di mano, e non c’è urgenza di estraniarsi immediatamente. Quasi per volersi esonerare dai più prossimi.

L’orizzonte si espande da solo, se si è convinti e non si amano maschere o sotterfugi.

Il senso di prossimità a se stessi, agli altri e alla realtà è un portato autentico del Regno che si rivela: quello Vicino.

Intesa la natura delle creature e conformandovisi in modo crescente, tutti vengono ispirati a mutare e completarsi, arricchendo anche la sclerosi culturale, senza forzature alienanti.

Esercitando una pratica di bontà anche con se stessi.

Alcuni fra i più citati aforismi tratti dalla cultura del Tao recitano: “La via del fare è l’essere”; “chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso è illuminato”; “un lungo viaggio di mille miglia inizia da un solo passo”; “il maestro osserva il mondo, ma si fida della sua visione interiore”; “se correggi la mente, il resto della tua vita andrà a posto”; “quando si accetta se stessi, il mondo intero ti accetta”.

Così nella lotta contro le infermità (Mt 9,35-10,1): ci si ristabilisce e si vince acuendo lo sguardo e reinvestendo l’energia e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora offuscati.

Tutto il Gratis (Mt 10,8) che potrà scaturirne per edificare la vita in favore dei fratelli, sprizzerà non come puerile contraccambio [isterico] o ingaggio.

Sarà Dialogo d’Amore spontaneo, solido e allietante, perché privo di quegli squilibri che covano sotto la cenere dei condizionamenti di facciata.

Il senso di prossimità (v.7) a se stessi, agli altri e alla realtà sarà un portato autentico - non programmatico, né alienato - del Regno che si rivela: Accanto.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

La Preghiera in Cristo scuote la tua coscienza?

Quale consolazione attendi dal Dio che Viene?

Forse un compenso?

O una gratuità che innesca - qui e ora - il vero Amore-intesa, attento ai richiami di ogni Voce sottile?

Familiarity at the human level makes it difficult to go beyond this in order to be open to the divine dimension. That this son of a carpenter was the Son of God was hard for them to believe. Jesus actually takes as an example the experience of the prophets of Israel, who in their own homeland were an object of contempt, and identifies himself with them (Pope Benedict)

La familiarità sul piano umano rende difficile andare al di là e aprirsi alla dimensione divina. Che questo Figlio di un falegname sia Figlio di Dio è difficile crederlo per loro. Gesù stesso porta come esempio l’esperienza dei profeti d’Israele, che proprio nella loro patria erano stati oggetto di disprezzo, e si identifica con essi (Papa Benedetto)

These two episodes — a healing and a resurrection — share one core: faith. The message is clear, and it can be summed up in one question: do we believe that Jesus can heal us and can raise us from the dead? The entire Gospel is written in the light of this faith: Jesus is risen, He has conquered death, and by his victory we too will rise again. This faith, which for the first Christians was sure, can tarnish and become uncertain… (Pope Francis)

These two episodes — a healing and a resurrection — share one core: faith. The message is clear, and it can be summed up in one question: do we believe that Jesus can heal us and can raise us from the dead? The entire Gospel is written in the light of this faith: Jesus is risen, He has conquered death, and by his victory we too will rise again. This faith, which for the first Christians was sure, can tarnish and become uncertain… (Pope Francis)

The ability to be amazed at things around us promotes religious experience and makes the encounter with the Lord more fruitful. On the contrary, the inability to marvel makes us indifferent and widens the gap between the journey of faith and daily life (Pope Francis)

La capacità di stupirsi delle cose che ci circondano favorisce l’esperienza religiosa e rende fecondo l’incontro con il Signore. Al contrario, l’incapacità di stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita di ogni giorno (Papa Francesco)

An ancient hermit says: “The Beatitudes are gifts of God and we must say a great ‘thank you’ to him for them and for the rewards that derive from them, namely the Kingdom of God in the century to come and consolation here; the fullness of every good and mercy on God’s part … once we have become images of Christ on earth” (Peter of Damascus) [Pope Benedict]

Afferma un antico eremita: «Le Beatitudini sono doni di Dio, e dobbiamo rendergli grandi grazie per esse e per le ricompense che ne derivano, cioè il Regno dei Cieli nel secolo futuro, la consolazione qui, la pienezza di ogni bene e misericordia da parte di Dio … una volta che si sia divenuti immagine del Cristo sulla terra» (Pietro di Damasco) [Papa Benedetto]

And quite often we too, beaten by the trials of life, have cried out to the Lord: “Why do you remain silent and do nothing for me?”. Especially when it seems we are sinking, because love or the project in which we had laid great hopes disappears (Pope Francis)

E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce (Papa Francesco)

The Kingdom of God grows here on earth, in the history of humanity, by virtue of an initial sowing, that is, of a foundation, which comes from God, and of a mysterious work of God himself (John Paul II)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.