don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

15a Domenica T.O. (anno C)

15a Domenica Tempo Ordinario (anno C) [13 Luglio 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Viviamo l’estate lasciandoci accompagnare e guidare dalla Parola di Dio.

*Prima Lettura dal Libro del Deuteronomio (30,10-14)

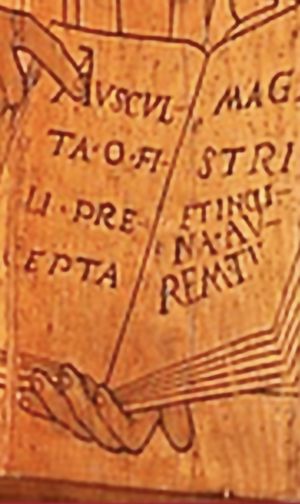

Il libro del Deuteronomio contiene l’ultimo discorso di Mosè, una sorta di suo testamento spirituale anche se di sicuro non è stato scritto da Mosè, visto che si ripete spesso: “Mosè ha detto…Mosè ha fatto”. L’autore poi è molto solenne nel ricordare il contributo maggiore di Mosè: aver fatto uscire Israele dall’Egitto e aver concluso l’Alleanza con Dio sul Sinai. In questa Alleanza, Dio si impegna a a proteggere il suo popolo per sempre e il popolo promette di rispettare la sua Legge, riconoscendo in essa la migliore garanzia della libertà ritrovata. Israele s’impegna, ma non si mostra spesso fedele. Quando il regno del Nord, annientato dagli Assiri, scompare dalla carta geografica, l’autore invita gli abitanti del regno del Sud, imparando da tale disfatta, ad ascoltare la voce del Signore, a osservare i suoi comandi e decreti scritti nella Torah. Non sono infatti né difficili da capire né da mettere in pratica: “Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te” (v.11).

Una domanda: Se osservare la Legge non è difficile perché non si mettono in pratica i comandamenti di Dio? Per Mosè la ragione sta nel fatto che Israele è “un popolo di dura cervice”: ha provocato l’ira del Signore nel deserto e poi è stato ribelle al Signore dal giorno in cui è uscito dall’Egitto fino al suo arrivo della terra promessa (Cf. Dt 9,6-7). L’espressione “dura cervice” evoca un animale che si rifiuta di piegare il collo sotto il giogo e l’Alleanza tra Dio e il suo popolo era paragonata a un giogo di aratura. Per raccomandare l’obbedienza alla Legge, Ben Sira, scrive: “Mettete il vostro collo sotto il giogo e ricevete l’istruzione” (Sir 51,26). Mentre Geremia, rimprovera a Israele le sue infedeltà alla Legge: “Da tempo tu hai spezzato il tuo giogo, hai rotto i tuoi legami” (Ger 2,20; 5,5). E Gesù: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me… Sì, il mio giogo è dolce e il mio carico leggero” (Mt 11,29-30). Questa frase trova proprio qui, nel nostro testo del Deuteronomio, le sue radici: “Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te”(v11) . Sia nel Deuteronomio come nel vangelo emerge il messaggio positivo della Bibbia: la Legge divina è alla nostra portata e il male non è irrimediabile per cui se l’umanità cammina verso la salvezza, che consiste nell’amare Dio e il prossimo, sperimenta la felicità. Eppure l’esperienza dimostra che la pratica di una vita conforme al progetto di Dio è impossibile per l’uomo quando si affida solo alle proprie forze. Ma se questo è impossibile agli uomini, tutto è invece possibile a Dio (Cf Mt 19,26) che, come leggiamo in questo testo, trasforma la nostra “dura cervice” e cambia il nostro cuore: egli “circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima, e viva” (Dt 30,6). Per circoncisione del cuore si intende l’adesione di tutto il nostro essere alla volontà di Dio, possibile, come annotano i profeti specialmente Geremia ed Ezechiele, solamente grazie a un intervento diretto di Dio: “Metterò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo”(Ger 31,33).

*Salmo responsoriale 18/19

L’obbedienza alla Legge è un cammino verso la vera Terra Promessa e questo salmo sembra una litania in onore della Legge: “la Legge del Signore”, ”i precetti del Signore», “il comando del Signore”, “i giudizi del Signore”. Il Signore ha scelto il suo popolo, lo ha liberato e gli ha proposto la sua Alleanza per accompagnarlo lungo tutta la sua esistenza, educandolo con l’osservanza della Torah. Non bisogna dimenticare che, prima di ogni altra cosa, il popolo ebraico ha fatto l’esperienza di essere stato liberato dal suo Dio. La Legge e i comandamenti si collocano dunque nella prospettiva dell’uscita dall’Egitto: sono un’impresa di liberazione da tutte le catene che impediscono all’uomo di essere felice e si tratta di un’Alleanza eterna. Il libro del Deuteronomio insiste su questo punto: “Ascolta dunque, Israele, osserva e metti in pratica ciò che ti renderà felice” (Dt 6,3). E il nostro salmo fa eco: “I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore”. La grande certezza acquisita dagli uomini della Bibbia è che Dio vuole la felicità dell’uomo e gli offre un mezzo molto semplice perché basta ascoltare la sua Parola scritta nella Legge: “Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi”. Il cammino è tracciato, i comandamenti sono come segnali stradali che indicano eventuali pericoli e la Legge è il nostro maestro: del resto la radice della parola Torah in ebraico significa prima di tutto insegnare. Non c’è altra esigenza e non c’è nemmeno un’altra via per essere felici: “I giudizi del Signore sono tutti giusti, più preziosi dell’oro, più dolci del miele”. Se per noi, come per il salmista, l’oro è un metallo al tempo stesso incorruttibile e prezioso, quindi desiderabile, il miele invece non evoca per noi ciò che rappresentava per un abitante della Palestina. Quando Dio chiama Mosè e gli affida la missione di liberare il suo popolo, gli promette: “Io vi farò salire dalla miseria d’Egitto… verso un paese dove scorre latte e miele” (Es 3,17). Quest’espressione, molto antica, caratterizza l’abbondanza e la dolcezza. Il miele, ovviamente, si trova anche altrove persino nel deserto dove Giovanni Battista si nutriva di locuste e miele selvatico (Cf Mt 3,4), ma resta comunque una rarità e proprio questo rende meravigliosa la Terra Promessa dove la presenza del miele indica la dolcezza dell’azione di Dio, che ha preso l’iniziativa di salvare il suo popolo, semplicemente per amore. Per questo d’ora in poi non si parlerà più delle cipolle d’Egitto, ma del miele di Canaan e Israele è certo che Dio lo salverà perché, come inizia il salmo, “la Legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice”.

*Seconda Lettura dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,15-20)

Comincio parafrasando l’ultima frase, che forse per noi è la più difficile: Dio ha giudicato bene che tutto, per mezzo di Cristo, gli sia finalmente riconciliato, facendo la pace per tutti gli esseri sulla terra e nel cielo mediante il sangue della sua croce (vv19-20). Paolo qui paragona la morte di Cristo a un sacrificio come quelli che si offrivano abitualmente nel tempio di Gerusalemme. In particolare, esistevano dei sacrifici chiamati “sacrifici di comunione” o “sacrifici di pace”. Paolo sa bene che quanti hanno condannato Gesù non avevano di certo l’intenzione di offrire un sacrificio sia perché i sacrifici umani non esistevano più in Israele, sia perché Gesù è stato condannato a morte come un malfattore ed è stato giustiziato fuori dalla città di Gerusalemme. Paolo qui contempla una cosa inaudita: nella sua grazia, Dio ha trasformato l’orribile passione inflitta al suo Figlio dagli uomini in un’opera di pace. In altre parole, l’odio umano che uccide il Cristo, in un misterioso rovesciamento ad opera della grazia divina, diventa strumento di riconciliazione e di pacificazione perché finalmente conosciamo Dio così com’è: Dio è puro amore e perdono. Questa scoperta può trasformare i nostri cuori di pietra in cuori di carne (cf. Ezechiele), se lasciamo agire in noi il suo Spirito. In questa lettera ai Colossesi troviamo la stessa meditazione che troviamo nel vangelo di Giovanni ispirata dalle parole del profeta Zaccaria: “Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di supplica. Guarderanno a me, a colui che hanno trafitto… piangeranno per lui amaramente» (Zc 12,10). Quando contempliamo la croce, da questa contemplazione può nascere la nostra conversione e riconciliazione. Nel Cristo in croce contempliamo l’uomo così come Dio lo ha voluto e scopriamo nel Gesù trafitto l’uomo giusto per eccellenza, l’uomo perfetto immagine di Dio. Per questo Paolo parla di pienezza, nel senso di compimento: “E’ piaciuto a Dio che abiti in lui tutta la pienezza”. Riprendiamo ora l’inizio del testo: “Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili… Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui”. In Gesù contempliamo Dio stesso; in Gesù Cristo, Dio si lascia vedere o, per dirlo in un altro modo, Gesù è la visibilità del Padre: “Chi ha visto me ha visto il Padre”, dice lui stesso nel vangelo di Giovanni (Gv 14,9). Contemplando il Cristo, contempliamo l’uomo, contemplando il Cristo, contempliamo Dio. Resta ancora un versetto fondamentale: “Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose” (v.18). Questo è forse il testo del Nuovo Testamento, dove si dice il più chiaramente possibile, che siamo il Corpo di Cristo, cioè è il capo di un grande corpo di cui noi siamo le membra. Se altrove aveva già detto che siamo tutti membra di un unico corpo (Rm 12,4-5) e (1 Cor 12,12), qui lo precisa chiaramente: “Il Cristo è il capo del corpo, che è Chiesa” (come anche in Ef 1,22; 4,15; 5,23) e tocca a noi fare in modo che questo Corpo cresca in maniera armoniosa.

*Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37)

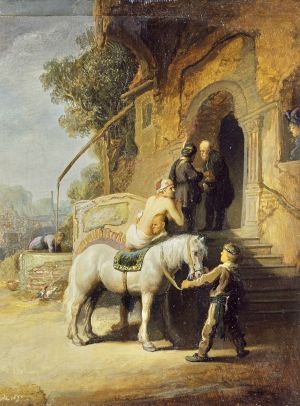

Un dottore della Legge pone a Gesù due domande impegnative: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” e, ancor più impegnativa, “E chi è il mio prossimo? La risposta che riceve è esigente. Partendo infatti dalle sue domande, Gesù lo conduce al cuore stesso di Dio e colloca tale percorso in un contesto concreto e familiare ai suoi ascoltatori: la strada di trenta chilometri che separa Gerusalemme da Gerico, una strada in pieno deserto, che all’epoca era davvero un luogo di agguati per cui il racconto dell’assalto e della cura del ferito suonava estremamente verosimile. Scendeva un uomo da Gerusalemme a Gerico è cadde nelle mani dei briganti, che lo derubano e lo lasciano mezzo morto. Alla sua disgrazia fisica e morale si aggiunge anche un’esclusione di tipo religioso perché toccato da “impuri”, diventa egli stesso impuro. Questa è la ragione dell’apparente indifferenza, anzi della repulsione del sacerdote e del levita, preoccupati di preservare la propria integrità rituale. Un samaritano, invece, non si pone questi scrupoli. Questa scena sul ciglio della strada esprime in immagini ciò che Gesù stesso ha fatto tante volte quando guariva anche di sabato, quando si chinava sui lebbrosi, quando accoglieva i peccatori, citando più volte il profeta Osea: “Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti” (Os 6,6). Alla prima domanda del dottore della Legge Gesù risponde a sua volta come i rabbini con una domanda: “Nella Legge, cosa vi è scritto? Come leggi?”e l’interlocutore recita con entusiasmo: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”. “Hai risposto bene”, replica Gesù, perché la sola cosa che conta per Israele, è la fedeltà a questo duplice amore. Il segreto di questa conoscenza, che l’intera Bibbia ci rivela, è che Dio è “misericordioso” (letteralmente in ebraico: “le sue viscere fremono”). Non è un caso se Luca utilizza la stessa espressione per descrivere l’emozione di Gesù alla vista della vedova di Nain che portava il figlio unico al cimitero (Lc 7) o per raccontare la commozione del Padre al ritorno del figlio prodigo (Lc 15). Anche il buon samaritano quando vide l’uomo ferito, “ne ebbe compassione” (si commosse nelle viscere). Anche se è misericordioso per i giudei resta solo un samaritano, cioè uno dei meno raccomandabili dato che giudei e samaritani erano nemici: i giudei disprezzavano i samaritani perché eretici (un disprezzo antico: nel libro del Siracide si cita tra i popoli detestabili «il popolo stolto che abita in Sichem» (Sir 50,26)), mentre i samaritani non perdonavano ai giudei la distruzione del loro santuario sul monte Garizim (nel 129 a.C.). Eppure, quest’uomo disprezzato è dichiarato da Gesù più vicino a Dio dei dignitari e dei servitori del Tempio, che passarono oltre senza fermarsi. La “compassione nelle viscere” del samaritano — miscredente agli occhi dei giudei — diventa “immagine di Dio” e Gesù propone un rovesciamento di prospettiva. Alla domanda “chi è il mio prossimo?”, non risponde con una “definizione” di prossimo (in definizione c’è la anche parola latina “finis” che significa limite), ma ne fa una questione di cuore. Attenzione al vocabolario: la parola “prossimo” fa intendere che ci siano anche dei lontani. E allora, alla domanda: “Chi è dunque il mio prossimo?” il Signore risponde: Spetta a te decidere fino a dove vuoi tu farti prossimo. E propone come esempio proprio il samaritano semplicemente perché è capace di compassione. E chiude Gesù: “Va’, e anche tu fa’ lo stesso”. Non è un semplice consiglio. Al dottore della Legge aveva già detto prima: “Fa’ questo e vivrai” e ora Luca evidenzia l’esigenza di coerenza tra parole e fatti: è bello parlare come un libro (è il caso del dottore della Legge), ma non basta perché Gesù diceva: “Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21). In definitiva Gesù ci provoca a un amore senza confini!

NOTA La domanda «Qual è il più grande comandamento?» compare anche nei vangeli di Matteo e Marco, mentre la parabola del buon Samaritano è propria di Luca. È interessante anche osservare che la presentazione così positiva di un samaritano (Lc 10) segue immediatamente il rifiuto di un villaggio samaritano di accogliere Gesù e i suoi discepoli in cammino verso Gerusalemme (Lc 9). Gesù rifiuta ogni tipo di generalizzazione e questa parabola evidenzia, in fondo, una questione di scelte prioritarie nella nostra vita.

+Giovanni D’Ercole

«E chi è a me Prossimo?»

Sperimentare il rovesciamento

Rientrare per rigenerare: stendardi a contrario

(Mt 19,27-29)

Secondo s. Ignazio [Meditazione delle due bandiere], l’avidità delle cose fa nascere in noi il vano onore del mondo, e da esso si genera un’immensa superbia, che recide ogni possibilità d’interiorizzare.

Ma il distacco da certi vessilli è impossibile presso gli uomini. Gli stessi Apostoli sembrano restare legati alla mentalità del contraccambio: «che ne avremo?» [v.27].

L’idea di retribuzione era tipica della cultura religiosa arcaica. Purtroppo, il tornaconto affossava l’Amore, annientava la gratuità dei gesti, rinnegava il significato del Patto di Alleanza.

In tal guisa, nella sua libera proposta Gesù vuol far subentrare il sostegno di una convinzione intima e apparentemente irragionevole, ma che sgorga nitida dalle sorgenti dell’essere.

Affiora qui l’Eros fondante della Chiamata. Non tanto il carattere (placido e dimesso) del credente, bensì un Dono personale superiore: quello d’un discernimento irripetibile per ciascuno, legato alla natura profonda.

Per rigenerare [«palingenesi» v.28] bisogna rientrare con maggiore convinzione nelle proprie motivazioni.

«Monaco» è un termine che deriva dal greco «mònos», “unico” (in senso di «semplice» e «unito»); forse da «mènein», “rimanere”. Sembra anche affine al latino «mìnus», “meno”.

Quello dei contemplativi è un tipo di sapere che incontra la Sapienza di ogni cultura. Essi ritengono che lo Strumento ineffabile della propria crescita centuplicata sia l’assurdità di farsi valutare insignificanti.

L’Imitazione di Cristo sottolinea: «Ama nesciri et pro nihilo reputari».

Il nascondimento custodisce ciò che ci appartiene; la mancanza di fama ci stabilisce nella quintessenza - invece che sull’esteriore.

Anche la ricerca filosofica naturale di ogni tempo e latitudine ammette il distacco dalle opinioni, che tagliano il senso del Mistero e della Scoperta personale.

Lao-tzū ad es. distingue la realizzazione e il destino individuale sia dalle attese che dai propositi, i quali appunto rinchiudono il senso della vita in ciò che è già rappresentato:

«La Via che può esser detta, non è l’eterna Via» [Tao Tê Ching, i].

«Il santo pospone la sua persona, e la sua persona vien premessa; apparta la sua persona, e la sua persona perdura. Non è perché spoglio d’interessi? Per questo può realizzare il suo interesse» [vii].

Quando Dio vuole realizzare un progetto sorvola sempre le situazioni esterne. È un problema di senso, di radici della nostra scelta, di vitalità dal basso e «rinnovamento di tutte le cose» [v.28].

Una vita di obblighi o attaccamenti blocca la creatività, moltiplica gli idoli e le preoccupazioni artificiose; crea una camera buia, ove non si coglie ciò che ci appartiene. Via i retroscena.

Il significato dell’unicità monastica è dunque in ordine al mutamento e Risveglio sperato, qualitativo: quello del Cento per Uno, forza dei deboli.

Paradossale allargamento di prospettiva.

[11 luglio, s. Benedetto abate, patrono d’Europa]

L’amicizia di chi conta e le loro facilitazioni, o il mondo rovesciato

Cammello: posizione e transito assurdi

(Mt 19,23-30)

Non è facile entrare nella logica del Dono e porsi in autentica sequela del Signore, alla ricerca di una Felicità non scadente.

Ma appunto i Vangeli sono Vie che distinguono la realizzazione e le sorti individuali sia dalle attese che dai disegni e propositi ovvi.

[Parimenti la saggezza naturale, come ad es. riflessa nel Tao Tê Ching].

Aspettative banali, strade e pensieri comuni rinchiudono infatti il senso dell’esistere in ciò che è già rappresentato:

«La Via che può esser detta, non è l’eterna Via» [Tao Tê Ching, i].

Impossibilità umana e possibilità di Dio (v.26): il Padre trasmette Vita autentica e florida, mentre i beni tirano dall’altro lato - sebbene attraggano con speranze di pienezza.

Essi normalizzano l’esistenza e la fanno stagnare.

Siamo abituati a poggiare, contare, fare leva sulle ricchezze… ma esse danno ordini opposti all’esigenza di completezza di essere, alla voglia di rinascere profonda. All’attesa dell’occasione, del Dono immediato, stupefacente, che porga un colpo d’ali significativo.

Infatti la Gioia totalizzante non è legata alle capacità di “acquisto”: si può solo «ereditare» [gratuitamente: vv.25-26.29-30].

Questo il motivo delle perplessità e del dibattito fra Gesù e i seguaci.

Insomma, l’accesso dei ricchi in una comunità che vive la Fede in Cristo diventa problematico (vv.23-24).

Ciò appunto in termini di limpidezza di situazioni, e trasparenza di moventi, nonché fioritura già sulla terra della stessa Vita dell’Eterno [v.29 testo greco].

Qui l’opulenza distrae; essa normalizza l’esistenza anche dei più volenterosi, li fa stagnare. Dà appunto ordini opposti.

Di fronte alla posizione rigida e “assurda” del Maestro, gli Apostoli si spaventano (v.25): perché non usufruire dell’aiuto - anche ambiguo - di persone facoltose, che potrebbero rendere tutto più facile, spedito e grandioso?

Il distacco da certi vessilli è impossibile presso gli uomini (v.26).

Ma l’ambito in cui Dio regna è la sua Chiesa, anche non visibile; realtà che si configura come una sorta di mondo rovesciato (vv.28-30).

Infatti quando Dio vuole realizzare un progetto sorvola sempre i manieristi, le autorità, i falsi amici (interessati), i palazzi del potere e i palazzinari di corte - anche quelli a portata di mano.

Ancor più che di credibilità morale, è un problema di senso, di radici della nostra scelta, di vitalità dal basso e «rinnovamento di tutte le cose» [v.28 testo greco]; in ordine al mutamento e Risveglio sperato.

La domanda di Pietro (v.27) mette in evidenza il discrimine di tutto: l’idea dello scambio; la retribuzione, tipica della mentalità religiosa arcaica.

Per evitare i modelli conformisti [«palingenesi» v.28 testo greco] bisogna uscirne, e rientrare in un diverso istinto - miniera di autentico beneficio.

Introducendo altri contenuti, certo meno oscuri.

«Cosa ci guadagno? Che titolo mi dài? Avrò il compenso per gli straordinari?»: il contraccambio pedestre è espressione di vuoto.

Mentalità che affossa l’Amore, perché annienta la gratuità dei gesti; rinnega il senso del Patto di Alleanza.

Invece, l’esperienza personale del Mistero e la capacità di corrispondere alla Chiamata per la costruzione d’un germe di società alternativa diventano possibilità di ricevere il Cento per uno.

L’ambito in cui Dio regna è la sua Chiesa, anche non visibile. Realtà che si configura appunto come una sorta di “regno” dalle piramidi capovolte (vv.28-30).

In tal guisa, subentra il sostegno d’una convinzione intima e apparentemente irragionevole, ma che sgorga nitida dalle sorgenti dell’essere.

Ecco un sapere che zampilla dall’anima personale e incontra la Sapienza di ogni cultura:

Strumento ineffabile della crescita è farsi valutare insignificanti dal punto di vista sociale.

Coltivare il nascondimento che custodisce ciò che ci appartiene.

Accettare la mancanza di risorse materiali; penuria che stabilisce nella qualità - invece che sull’esteriore.

Qui il “vuoto” esistenziale si fa Incontro con gli strati vocazionali, con il pulsare dell’essenza primordiale che caratterizza il Nucleo e il destino.

Espressione energetica plasmabile, intercapedine dell’ascolto poliedrico acuto (di risorse cosmiche fontali, e specifiche, dell’intimo).

Nella sua libera proposta Gesù vuol far subentrare il sostegno di una convinzione riposta e apparentemente irragionevole, ma che sgorga nitida dalle sorgenti dell’essere.

Affiora qui l’Eros fondante della Chiamata.

Non tanto il carattere (placido e dimesso) del credente, bensì un Dono personale superiore: quello d’un discernimento irripetibile per ciascuno, legato alla natura profonda.

Per rigenerare [«palingenesi» v.28] bisogna dunque rientrare con maggiore convinzione nelle proprie motivazioni.

Anche la saggezza di natura, d’ogni tempo e latitudine, ammette un netto distacco dalle opinioni ovvie e dalle formule di successo mondano.

Primato e ricerca di gloria tagliano la fecondità del Mistero, e attenuano la Scoperta personale. Non aprono allo Straordinario.

Infatti, quando Dio vuole realizzare un progetto sorvola sempre le situazioni a contorno.

È un problema di senso, di radici della nostra scelta, di vitalità dal basso e - come detto - «rinnovamento di tutte le cose» [v.28].

Una vita di obblighi o attaccamenti blocca la creatività, moltiplica gli idoli e le preoccupazioni artificiose; crea una camera buia, ove non si coglie ciò che ci appartiene.

Via i retroscena che coprono la nostra Unicità.

Il significato della sequela personale è in ordine al mutamento e Risveglio sperato, qualitativo: quello del Cento per Uno, forza dei deboli.

Paradossale allargamento di prospettiva.

«Il santo pospone la sua persona, e la sua persona vien premessa; apparta la sua persona, e la sua persona perdura. Non è perché spoglio d’interessi? Per questo può realizzare il suo interesse» [Tao Tê Ching, vii].

Secondo s. Ignazio [Meditazione delle due bandiere], l’avidità delle cose fa nascere in noi il vano onore del mondo, e da esso si genera un’immensa superbia, che recide ogni possibilità d’interiorizzare.

La forza feconda dei deboli sopravanza i favolosi e comodi risultati previsti grazie all’appoggio dei ben introdotti.

E resta il paradossale allargamento di prospettiva della vita nello Spirito.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Perché non vedi realizzato il cento per uno?

Cosa ti sembra difficile da attuare nella Chiesa a motivo di vincoli e responsabilità concesse a persone facoltose?

Sei anche tu motivo di defezione per chi intende adorare Dio nei fratelli invece che le scorciatoie e gli interessi di terra?

Paura di lasciar entrare Cristo dentro

Non abbiamo forse tutti in qualche modo paura - se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci apriamo totalmente a lui – paura che Egli possa portar via qualcosa della nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi nell’angustia e privati della libertà? Ed ancora una volta il Papa [Giovanni Paolo] voleva dire: no! chi fa entrare Cristo, non perde nulla, nulla – assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No! solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo in quest’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. Così, oggi, io vorrei, con grande forza e grande convinzione, a partire dall’esperienza di una lunga vita personale, dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla, e dona tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte a Cristo – e troverete la vera vita. Amen.

(Papa Benedetto, omelia inizio ministero petrino, 24 aprile 2005)

Preghiera a san Benedetto e santa Scolastica, e per la Pace

O san Benedetto abate!

Tu che non hai insegnato

diversamente da come sei vissuto,

fa’ sentire a noi tutti

la perenne attualità del tuo insegnamento,

perché continui a essere ispiratore di bene

per l’uomo contemporaneo.

O santa Scolastica,

a te affidiamo le fanciulle, le giovani,

le Religiose, le Madri,

perché sappiano vivere oggi

la loro dignità d’essere donne,

secondo il disegno di Dio.

Amen.

(Giovanni Paolo II)

Dio dei nostri Padri,grande e misericordioso,

tu hai progetti di pace

e non di afflizione,

condanni le guerre

e abbatti l’orgoglio dei violenti.

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,

a riunire gli uomini

di ogni razza e di ogni stirpe

in una sola famiglia.

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,

supplica accorata di tutta l’umanità:

mai più la guerra,

avventura senza ritorno,

mai più la guerra,

spirale di lutto e di violenza!

Parla ai cuori

dei responsabili delle sorti dei popoli,

ferma la logica della ritorsione

e della vendetta,

concedi al nostro tempo

giorni di pace!

Amen.

(Giovanni Paolo II)

Papa Francesco e San Benedetto da Norcia

Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione monastica. All’inizio essa favorì in un certo modo la fuga dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza urbana. Per questo i monaci cercavano il deserto, convinti che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di Dio. Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero in comunità, unendo la preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora).

Questa introduzione del lavoro manuale intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la maturazione e la santificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di vivere il lavoro ci rende più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impregna di sana sobrietà la nostra relazione con il mondo. (LS 126)

RIFLESSIONE

Come vivo gli incarichi che mi vengono affidati dai miei superiori?

In che modo il Signore mi chiede di svolgerli in modo “rivoluzionario”, che vada al di là del “si è sempre fatto così”, per un magis?

PREGHIERA

Donaci Padre la capacità di essere avere uno sguardo di attenzione verso l’ambiente e i nostri fratelli nel realizzare i compiti che ci sono stati affidati. Donaci Signore la Grazia di avere la consapevolezza di «essere una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (EG 273).

(https://www.assisiofm.it/news-papa-francesco-e-san-benedetto-da-norcia.html)

L’Annuncio di Pace: il Gratis prima d’ogni interesse

«Partiti, predicate dicendo [che] il regno dei cieli si è fatto vicino» (v.7)

(Mt 10,7-15)

Agli amici che lo annunciano Gesù raccomanda di non portarsi dietro bisaccia e denaro per distinguersi da costumi e contesti (e inoculare il veleno dei timori).

Il gesto eloquente di «Pace» dei fedeli in Cristo non è quello di riempire bicchieri vuoti, ma far scoprire Dio già Presente in coloro cui si rivolgono, senza preclusioni.

Una comprensione della donna e dell’uomo in se stessi, nel ‘limite’ - seme divino in loro - che diventa spinta ad aprirsi.

Per una considerazione della condizione umana che non parte dagli “ideali”, ma dalla realtà; che non muove da “valori” disincarnati [e altrove] ma dal sommario concreto.

Rispetto ad altre correnti che cercavano un nuovo modo di vivere e convivere - Farisei, Esseni, Battista - il credente non dev’essere prevenuto.

Fidandosi sia dell’ospitalità che degli alimenti altrui [tutti ritualmente puri] l’amico del Signore allarga l’espressione della Prima Alleanza.

L’indigenza accolta viene prima degli obblighi. Lascia diventare umani. Fa cadere i pesi. Non fa della “colpa” la misura della vita.

Il Regno è «Vicino». Comunica senso di adeguatezza, non di rimprovero. Parte dalla coscienza, non dall’errore.

Le piccole fraternità della Galilea e Siria cui Mt lancia il suo messaggio sono minime realtà - alla portata della gente comune.

La Conversione che possono proporre non ha una misura definitiva.

Dà a ciascuno (anche a coloro che annunciano) il permesso di sbagliare e cadere, senza più vergogna dello stato d’indigenza.

Così l’agire di donne e uomini di Fede suscita uno sguardo rinnovato, perché testimonia prossimità e libertà - non osservanza di adempimenti ossessivi, artificiosi, innaturali.

Nelle piccole assemblee dei primi tempi e nella loro azione gratuita si rendeva presente Dio stesso. Senza piramidi né cumulo di recriminazioni.

Per una nuova terra, animata da un nuovo Cielo: quello delle Beatitudini che recuperano rapporti lacerati, e reintegrano nella convivenza proprio gl’imperfetti, prima esclusi in nome di Dio.

Il Regno - germe di realtà appena agli esordi - grazie allo spirito di Dono avrebbe trasformato il mondo, nel recupero degli opposti.

Proponendo l’alternativa d’un inatteso volto dell’Eterno Amante, ma anche dell’uomo riuscito, e della società.

Qual è dunque il motore dell’inclusione? Sotto gli occhi dei primi protagonisti dell’evangelizzazione, la soluzione germinava da uno sviluppo spontaneo.

Anche oggi, l’amabilità senza confini nasce semplicemente riconoscendo il grande assoluto privilegio di essere approvati dal Padre creatore, perché noi stessi; irripetibili.

La passione per un altro Regno prima di ogni interesse sarà frutto solo interiore: riconoscimento di predilezioni «per Nome», portato di ricchezze uniche, non esterne.

Fedeltà a un Cielo non da conquistare, ma che già dimora.

[Giovedì 14.a sett. T.O. 10 luglio 2025]

L’Annuncio di Pace: il Gratis prima d’ogni interesse

«Partiti, predicate dicendo [che] il regno dei cieli si è fatto vicino» (v.7)

(Mt 10,7-15)

Agli amici che lo annunciano Gesù raccomanda di non portarsi dietro bisaccia e denaro per distinguersi da costumi e contesti (e inoculare il veleno dei timori).

Il gesto eloquente di «Pace» dei fedeli in Cristo non è quello di riempire bicchieri vuoti, ma far scoprire Dio già Presente in coloro cui si rivolgono, senza preclusioni.

Una comprensione della donna e dell’uomo in se stessi, nel “limite” - seme divino in loro - che diventa spinta ad aprirsi.

Per una considerazione della condizione umana che non parte dagli “ideali”, ma dalla realtà; che non muove da “valori” disincarnati (e altrove) ma dal sommario concreto.

Rispetto ad altre correnti che cercavano un nuovo modo di vivere e convivere - Farisei, Esseni, Battista - il credente non dev’essere prevenuto.

Fidandosi sia dell’ospitalità che degli alimenti altrui (tutti ritualmente puri) l’amico del Signore allarga l’espressione della Prima Alleanza.

L’indigenza accolta viene prima degli obblighi. Lascia diventare umani. Fa cadere i pesi. Non fa della “colpa” la misura della vita.

Il Regno è «Vicino». Comunica senso di adeguatezza, non di rimprovero. Parte dalla coscienza, non dall’errore.

Le piccole fraternità della Galilea e Siria cui Mt lancia il suo messaggio sono minime realtà - alla portata della gente comune.

La “conversione” che possono proporre non ha una misura definitiva.

Dà a ciascuno (anche a coloro che annunciano) il permesso di sbagliare e cadere, senza più vergogna dello stato d’indigenza.

Così l’agire di donne e uomini di Fede suscita uno sguardo rinnovato, perché testimonia prossimità e libertà - non osservanza di adempimenti ossessivi, artificiosi, innaturali.

Nelle piccole assemblee dei primi tempi e nella loro azione gratuita si rendeva presente Dio stesso. Senza piramidi né cumulo di recriminazioni.

Per una nuova terra, animata da un nuovo Cielo: quello delle Beatitudini che recuperano rapporti lacerati, e reintegrano nella convivenza proprio gl’imperfetti, prima esclusi in nome di Dio.

Il Regno - germe di realtà appena agli esordi - grazie allo spirito di Dono avrebbe trasformato il mondo, nel recupero degli opposti.

Proponendo l’alternativa d’un inatteso volto dell’Eterno Amante, ma anche dell’uomo riuscito, e della società.

Qual è dunque il motore dell’inclusione? Come si trasmette Pace, quando molti ammettono affranti e delusi: «Non ho pace»? Impossibile per sforzo.

Sotto gli occhi dei primi protagonisti dell’ evangelizzazione, la soluzione germinava da uno sviluppo spontaneo.

Anche oggi, l’amabilità senza confini nasce semplicemente riconoscendo il grande assoluto privilegio di essere approvati dal Padre creatore, perché noi stessi; irripetibili.

[«Il processo ai crimini è istruito, ma cosa ne pensa la giuria? Chi sono i giurati? Chi è il sostituto procuratore generale dell’umanità?» (Djibril Tamsir Niane)].

Solo cogliendo la corrispondenza profonda fra dignità della Chiamata, desiderio di pienezza di vita e identità-carattere personale, annunceremo il «Gratis» ricevuto, mostrando fiducia nelle persone.

Segno dell’integrazione sarà anche il non passare di casa in casa: da una prima sistemazione di fortuna all’appartamento, alla villetta e infine al palazzo (che assorbirà tutte le energie).

Il missionario e la Chiesa autentica sono segni critici rispetto alla cultura di accumulazione - vergogna ancora sottaciuta e largamente diffusa nella gerontocrazia di piccolo cabotaggio - che certo non fa trapelare un modello di convivenza e apprezzamento di beni profondi.

La passione per un altro Regno prima di ogni interesse sarà frutto solo interiore: riconoscimento di predilezioni «per Nome», portato di ricchezze uniche, non esterne.

Fedeltà a un Cielo non da conquistare, ma che già dimora.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

In quale consegna di Gesù ti riconosci? Come ti affidi alla Provvidenza?

Qual è il tuo segno disinteressato che rispecchia una grande marcia in più?

«Quando il tessitore alza un piede, l’altro si abbassa. Quando il movimento cessa e uno dei piedi si ferma, il tessuto non si fa più. Le sue mani lanciano la spola che passa dall’una all’altra; ma nessuna mano può sperare di tenerla. Come i gesti del tessitore, è l’unione dei contrari a tessere la nostra vita» (Tradizione orale africana Peul).

«Siamo assolutamente perduti se ci viene a mancare questa particolare individualità, l’unica cosa che possiamo dire veramente nostra - e la cui perdita costituisce anche una perdita per il mondo intero. Essa è preziosissima anche perché non è universale» (Rabindranath Tagore).

«La Verità non è affatto ciò che ho. Non è affatto ciò che hai. Essa è ciò che ci unisce nella sofferenza, nella gioia. Essa è figlia della nostra Unione, nel dolore e nel piacere partoriti. Né io né Te. E io e Te. La nostra opera comune, stupore permanente. Il suo nome è Saggezza» (Irénée Guilane Dioh).

«Lo smarrimento e la perdita di ogni certezza e riparo è insieme una sorta di prova e una sorta di guarigione» (Pema Chödrön).

«Quando patiamo una grave delusione, non sappiamo mai se si tratta della conclusione della vicenda che stiamo vivendo: potrebbe essere anche l’inizio di una grande avventura» (Pema Chödrön).

«Crescere significa superare ciò che siete oggi. Non imitate. Non pretendete d’avere raggiunto lo scopo e non cercate di bruciare le tappe. Cercate solo di crescere» (Svami Prajnanapada).

«La vera moralità non consiste nel seguire la via battuta, ma nel trovare il sentiero vero per noi e nel seguirlo senza paura» (Gandhi).

«La verità risiede in ogni cuore umano, e qui bisogna cercarla; bisogna lasciarsi guidare dalla verità quale ciascuno la vede. Ma nessuno ha il diritto di costringere gli altri ad agire secondo la propria visione della verità» (Gandhi).

«Ti devi oppone al mondo intero anche a costo di rimanere solo. Devi fissare il mondo negli occhi, anche se può succedere che il mondo ti guardi con occhi iniettati di sangue. Non temere. Credi in quella piccola cosa dentro di te che risiede nel cuore e dice: abbandona amici, moglie, tutto; ma porta testimonianza a quello per cui sei vissuto e per cui devi morire» (Gandhi).

«Nel Benin, se vedi una giara d’acqua posata sotto un albero davanti a una casa, sappi che è per te, straniero di passaggio; non c’è bisogno di bussare alla porta per chiedere da bere, ti basta aprire la giara, prendere la zucca, bere l’acqua e proseguire per la tua strada se non c’è nessuno» (Raymond Johnson).

«Dobbiamo imparare ad abbandonare le nostre difese e il nostro bisogno di controllare, e fidarci totalmente della guida dello spirito» (Sobonfu Somé).

«Osservare e ascoltare sono una grande arte. Dall’osservazione e dall’ascolto impariamo infinitamente più che non dai libri. I libri sono necessari, ma l’osservazione e l’ascolto ti affinano i sensi» (Krishnamurti).

«Il Fuoco è legato al Sogno, al mantenimento del nostro legame con noi stessi e con gli antenati, e all’arte di mantenere vive le nostre visioni» (Griot dell’Africa centrale).

«Come nella vita, i contrari coesistono ovunque: nell’organizzazione sociale e nella vita affettiva, negli scambi fra individui. Vivere e realizzare la contraddizione, ecco l’essenziale» (Alassane Ndaw).

«Il processo ai crimini è istruito, ma cosa ne pensa la giuria? Chi sono i giurati? Chi è il sostituto procuratore generale dell’umanità?» (Djibril Tamsir Niane).

«L’uomo deve assumersi la responsabilità dei legami, visibili e invisibili, il cui insieme conferisce un senso alla vita» (Aminata Traoré).

«Introdurre lo spirito di altre persone nella nostra vita ci dà più occhi per vedere e ci consente di superare i nostri limiti» (Sobonfu Somé).

«Nella foresta, quando i rami litigano, le radici si abbracciano»(Proverbio Africano).

Infatti perfino in un rapporto d’amore profondo e coesistenza «c’è bisogno di liberarsi dall’obbligo di essere uguali» (Amoris Laetitia, n.139).

«Le onde si sollevano ciascuna alla sua altezza, quasi gareggiando incessantemente tra loro, ma giungono solo fino a un dato punto; in tal modo conducono la nostra mente alla grande calma del mare, di cui anch’esse sono parte e alla quale dovranno ritornare con un ritmo di meravigliosa bellezza» (Rabindranath Tagore).

Non siamo “massa”, “moltitudine”, per Gesù! Siamo “persone” singole con un valore eterno, sia come creature sia come persone redente! lui ci conosce! lui mi conosce, e mi ama e ha dato se stesso per me! (Gal 2,20) [Giovanni Paolo II]

11. «Ognuno per la sua via», dice il Concilio. Dunque, non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui (cfr 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza. Di fatto, quando il grande mistico san Giovanni della Croce scriveva il suo Cantico spirituale, preferiva evitare regole fisse per tutti e spiegava che i suoi versi erano scritti perché ciascuno se ne giovasse «a modo suo». Perché la vita divina si comunica ad alcuni in un modo e ad altri in un altro.

[Gaudete et Exsultate]

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Quale Vangelo senti di dover scrivere con la tua vita?

Preghiera-presentimento, unitiva. Per non perdere la magia del Mistero

Gratuitamente: il Regno vicino

(Mt 9,35-10,1.6-8)

Gesù si distingue dai Rabbi del suo tempo, perché non attende che sia la gente spossata e prostrata (v.36) ad andare da lui: la cerca.

E il gruppo dei suoi dev’essere partecipe, sia nelle opere di guarigione che di liberazione - fraternità motivata da disinteresse luminoso.

Entra nelle assemblee di preghiera con ansia pastorale: per insegnare, non per disquisire. Non fa lezioni di analisi logica, ma lascia emergere Chi lo abita.

Proclama un Regno totalmente diverso da come veniva inculcato dai manipolatori delle coscienze (stracolmo di convinzioni dettagliate) - i quali non esercitavano certo in modo gratuito.

Le dottrine antiche e i suoi protagonisti smorzavano ogni dissonanza e producevano il peggio: intima coercizione, anonimato, solitudine, passività.

Inculcavano che fosse decisivo acquisire le loro piatte sicurezze, non certo aprirsi al Mistero personale, al carattere innato - fecondamente non conforme al contesto.

Di fatto, cercavano di disturbare i viaggi dell’anima, che talora vaga per ritrovarsi, e che al solito modo di vedere - paludoso, stagnante - preferisce nuovi scorci.

Non ammettevano che in ciascun fedele potesse dimorare una opzione fondamentale non omologata alla loro ideologia e maniera di scendere in campo.

Tutto della vita altrui doveva funzionare alla perfezione, secondo i loro obbiettivi. Quindi non predicavano turbamenti, ma staticità.

Nulla di nuovo doveva capitare, che potesse mettere in dubbio gli equilibri sociali, il loro influsso autoritario… e i loro proventi.

Nulla di diverso doveva esserci da esplorare e trovare.

Eppure, ieri come oggi, dentro ciascuna donna e uomo risiede un vulcano di energie potenziali - le quali secondo l’ideologia dominante dovevano solo essere soffocate e allineate.

Per tutto questo (che ancora si trascina) cerchiamo viceversa un Dio da sperimentare, amabile, non costruito “ad arte”… né invisibile o lontano dalla nostra condizione.

Vogliamo Colui che doni respiro, e ci comprenda.

Lo si coglie nitidamente: ciò che coviamo non è una misera illusione, da spegnere in favore di equilibri esterni.

Infatti l’Evangelo (v.35) annuncia Grazia: il volto del Padre - che non vuole nulla per sé, bensì dona tutto per trasmetterci la sua stessa Vita (non per mortificare la nostra intima energia).

La Lieta Novella proclama un Amico che Viene, non costringe a “salire” (in astratto) né imprigiona in sensi di colpa, sfiancando le creature già sottomesse - rendendole ancor più desolate di prima.

Qui si rivela un Cielo che fa sentire adeguati, non castiga e neppure impressiona, bensì promuove e mette tutti a proprio agio; un Misericordioso non solo buono: esclusivamente buono.

Il Padre prodigo accoglie le persone come fa il Figlio nei Vangeli - così come sono; non indagando. Piuttosto dilatando.

Anche la sua Parola-evento non solo riattiva: reintegra gli squilibri e li valorizza in prospettiva di percorsi da persona reale - senza giudicare o disperdere, né spezzare nulla.

Per una tale opera di sapiente ricomposizione dell’essere, il Maestro invita alla Preghiera (v.38) - prima forma d’impegno dei discepoli.

L’accesso a diverse sintonie nello Spirito c’insegna a stimolare lo sguardo dell’anima, a valorizzare e capire tutto e tutti.

Quindi - dopo averli resi meno ignari - Gesù invita i suoi a coinvolgersi nell’opera missionaria; non a fare i dotti o lezioni di morale.

Sarebbero sceneggiate senza premure, che fanno sentire i malfermi ancor più sperduti.

La Missione cresce a partire da una dimensione piccola ma sconfinata - quella della percezione intima, che si accorge delle necessità e del mistero d’una Presenza favorevole.

Nuove configurazioni in spirito: scoperte appieno solo nell’orazione profonda (v.38). Incarnata.

Essa non vuole distoglierci dalla realizzazione interiore; al contrario, fa da guida, e ricolloca l’anima (dispersa nelle tante pratiche comuni da svolgere) al proprio centro.

Ci fa provare lo struggimento del desiderio e del capire la condizione perfetta: il Padre non intende assorbire le nostre attitudini, bensì potenziarle. Perché ciascuno ha un intimo progetto, una Chiamata per Nome, un proprio posto nel mondo.

Sembra paradossale, ma la Chiesa in uscita - quella che non specula, né impegnata in proselitismi di massa per impressionare il mainstream - è anzitutto un problema di formazione e coscienza interna.

Insomma, ci si riconosce e si diventa non ignari delle cose attraverso la Preghiera-presentimento, unitiva.

In Cristo essa non è prestazione o espressione devota, bensì intesa e anzitutto Ascolto del Dio che in mille forme sottili si rivela e chiama.

L’impegno per sanare il mondo non si vince senza consapevolezze di vocazione, né lasciandosi plagiare e andando a casaccio.

Piuttosto, acuendo lo sguardo, e reinvestendo la virtù e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora in ombra.

Né poi rimane essenziale valicare sempre ogni confine (Mt 10,5-6) con una logica di fuga.

Perché non di rado - purtroppo - solo chi ama la forza comincia dal troppo scostato da sé (dal tanto remoto e fuori mano).

Le “pecore” perdute e stanche di provare e riprovare - gli esclusi, i considerati persi, gli emarginati - non mancano (sono a portata di mano) e non c’è urgenza di estraniarsi immediatamente. Quasi per volersi esonerare dai più prossimi.

L’orizzonte si espande da solo, se si è convinti e non si amano maschere o sotterfugi.

Il senso di prossimità a se stessi, agli altri e alla realtà è un portato autentico del Regno che si rivela: quello Vicino.

Intesa la natura delle creature e conformandovisi in modo crescente, tutti vengono ispirati a mutare e completarsi, arricchendo (anche la sclerosi culturale) senza forzature alienanti.

Esercitando una pratica di bontà anche con se stessi.

Alcuni fra i più citati aforismi tratti dalla cultura del Tao recitano: “la via del fare è l’essere”; “chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso è illuminato”; “un lungo viaggio di mille miglia inizia da un solo passo”; “il maestro osserva il mondo, ma si fida della sua visione interiore”; “se correggi la mente, il resto della tua vita andrà a posto”; “quando si accetta se stessi, il mondo intero ti accetta”.

Così nella lotta contro le infermità (Mt 9,35-10,1): si vince acuendo lo sguardo e reinvestendo l’energia e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora in ombra.

Tutto il Gratis (Mt 10,8) che potrà scaturirne per edificare la vita in favore dei fratelli, sprizzerà non come puerile contraccambio isterico, o ingaggio.

Sarà Dialogo d’Amore spontaneo, solido e allietante, perché privo di quegli squilibri che covano sotto la cenere dei condizionamenti di facciata.

Il senso di prossimità (v.7) a se stessi, agli altri e alla realtà sarà un portato autentico - non programmatico, né alienato - del Regno che si rivela: Accanto.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

La Preghiera in Cristo scuote la tua coscienza?

Quale consolazione attendi dal Dio che Viene?

Forse un compenso?

O una gratuità che innesca - qui e ora - il vero Amore-intesa, attento ai richiami di ogni Voce sottile?

Anche tra i santi ci sono contrasti

Barnaba, Silvano e Apollo

Cari fratelli e sorelle, proseguendo il nostro viaggio tra i protagonisti delle origini cristiane, dedichiamo oggi la nostra attenzione ad alcuni altri collaboratori di san Paolo. Dobbiamo riconoscere che l'Apostolo è un esempio eloquente di uomo aperto alla collaborazione: nella Chiesa egli non vuole fare tutto da solo, ma si avvale di numerosi e diversificati colleghi. Non possiamo soffermarci su tutti questi preziosi aiutanti, perché sono molti. Basti ricordare, tra gli altri, Èpafra (cfr Col 1,7; 4,12; Fm 23), Epafrodìto (cfr Fil 2,25; 4,18), Tìchico (cfr At 20,4; Ef 6,21; Col 4,7; 2 Tm 4,12; Tt 3,12), Urbano (cfr Rm 16,9), Gaio e Aristarco (cfr At 19,29; 20,4; 27,2; Col 4,10). E donne come Febe (cfr Rm 16, 1), Trifèna e Trifòsa (cfr Rm 16, 12), Pèrside, la madre di Rufo — della quale san Paolo dice: “È madre anche mia” (cfr Rm 16, 12-13) — per non dimenticare coniugi come Prisca e Aquila (cfr Rm 16, 3; 1Cor 16, 19; 2Tm 4, 19). Oggi, tra questa grande schiera di collaboratori e di collaboratrici di san Paolo rivolgiamo il nostro interessamento a tre di queste persone, che hanno svolto un ruolo particolarmente significativo nell’evangelizzazione delle origini: Barnaba, Silvano e Apollo.

Barnaba significa «figlio dell'esortazione» (At 4,36) o «figlio della consolazione» ed è il soprannome di un giudeo-levita nativo di Cipro. Stabilitosi a Gerusalemme, egli fu uno dei primi che abbracciarono il cristianesimo, dopo la risurrezione del Signore. Con grande generosità vendette un campo di sua proprietà consegnando il ricavato agli Apostoli per le necessità della Chiesa (cfr At 4,37). Fu lui a farsi garante della conversione di Saulo presso la comunità cristiana di Gerusalemme, la quale ancora diffidava dell’antico persecutore (cfr At 9,27). Inviato ad Antiochia di Siria, andò a riprendere Paolo a Tarso, dove questi si era ritirato, e con lui trascorse un anno intero, dedicandosi all’evangelizzazione di quella importante città, nella cui Chiesa Barnaba era conosciuto come profeta e dottore (cfr At 13,1). Così Barnaba, al momento delle prime conversioni dei pagani, ha capito che quella era l'ora di Saulo, il quale si era ritirato a Tarso, sua città. Là è andato a cercarlo. Così, in quel momento importante, ha quasi restituito Paolo alla Chiesa; le ha donato, in questo senso, ancora una volta l'Apostolo delle Genti. Dalla Chiesa antiochena Barnaba fu inviato in missione insieme a Paolo, compiendo quello che va sotto il nome di primo viaggio missionario dell’Apostolo. In realtà, si trattò di un viaggio missionario di Barnaba, essendo lui il vero responsabile, al quale Paolo si aggregò come collaboratore, toccando le regioni di Cipro e dell’Anatolia centro-meridionale, nell'attuale Turchia, con le città di Attalìa, Perge, Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra e Derbe (cfr At 13-14). Insieme a Paolo si recò poi al cosiddetto Concilio di Gerusalemme dove, dopo un approfondito esame della questione, gli Apostoli con gli Anziani decisero di disgiungere la pratica della circoncisione dall'identità cristiana (cfr At 15,1-35). Solo così, alla fine, hanno ufficialmente reso possibile la Chiesa dei pagani, una Chiesa senza circoncisione: siamo figli di Abramo semplicemente per la fede in Cristo.

I due, Paolo e Barnaba, entrarono poi in contrasto, all'inizio del secondo viaggio missionario, perché Barnaba era dell’idea di prendere come compagno Giovanni Marco, mentre Paolo non voleva, essendosi il giovane separato da loro durante il viaggio precedente (cfr At 13,13; 15,36-40). Quindi anche tra santi ci sono contrasti, discordie, controversie. E questo a me appare molto consolante, perché vediamo che i santi non sono “caduti dal cielo”. Sono uomini come noi, con problemi anche complicati. La santità non consiste nel non aver mai sbagliato, peccato. La santità cresce nella capacità di conversione, di pentimento, di disponibilità a ricominciare, e soprattutto nella capacità di riconciliazione e di perdono. E così Paolo, che era stato piuttosto aspro e amaro nei confronti di Marco, alla fine si ritrova con lui. Nelle ultime Lettere di san Paolo, a Filèmone e nella seconda a Timoteo, proprio Marco appare come “il mio collaboratore”. Non è quindi il non aver mai sbagliato, ma la capacità di riconciliazione e di perdono che ci fa santi. E tutti possiamo imparare questo cammino di santità. In ogni caso Barnaba, con Giovanni Marco, ripartì verso Cipro (cfr At 15,39) intorno all'anno 49. Da quel momento si perdono le sue tracce. Tertulliano gli attribuisce la Lettera agli Ebrei, il che non manca di verosimiglianza perché, essendo della tribù di Levi, Barnaba poteva avere un interesse per il tema del sacerdozio. E la Lettera agli Ebrei ci interpreta in modo straordinario il sacerdozio di Gesù.

Un altro compagno di Paolo fu Sila, forma grecizzata di un nome ebraico (forse sheal, «chiedere, invocare», che è la stessa radice del nome «Saulo»), di cui risulta anche la forma latinizzata Silvano. Il nome Sila è attestato solo nel Libro degli Atti, mentre il nome Silvano compare solo nelle Lettere paoline. Egli era un giudeo di Gerusalemme, uno dei primi a farsi cristiano, e in quella Chiesa godeva di grande stima (cfr At 15,22), essendo considerato profeta (cfr At 15,32). Fu incaricato di recare «ai fratelli di Antiochia, Siria e Cilicia» (At 15,23) le decisioni prese al Concilio di Gerusalemme e di spiegarle. Evidentemente egli era ritenuto capace di operare una sorta di mediazione tra Gerusalemme e Antiochia, tra ebreo-cristiani e cristiani di origine pagana, e così servire l'unità della Chiesa nella diversità di riti e di origini. Quando Paolo si separò da Barnaba, assunse proprio Sila come nuovo compagno di viaggio (cfr At 15,40). Con Paolo egli raggiunse la Macedonia (con le città di Filippi, Tessalonica e Berea), dove si fermò, mentre Paolo proseguì verso Atene e poi Corinto. Sila lo raggiunse a Corinto, dove cooperò alla predicazione del Vangelo; infatti, nella seconda Lettera indirizzata da Paolo a quella Chiesa, si parla di «Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo» (2 Cor 1,19). Si spiega così come mai egli risulti come co-mittente, insieme a Paolo e Timoteo, delle due Lettere ai Tessalonicesi. Anche questo mi sembra importante. Paolo non agisce da “solista”, da puro individuo, ma insieme con questi collaboratori nel “noi” della Chiesa. Questo “io” di Paolo non è un “io” isolato, ma un “io” nel “noi” della Chiesa, nel “noi” della fede apostolica. E Silvano alla fine viene menzionato pure nella Prima Lettera di Pietro, dove si legge: «Vi ho scritto per mezzo di Silvano, fratello fedele» (5,12). Così vediamo anche la comunione degli Apostoli. Silvano serve a Paolo, serve a Pietro, perché la Chiesa è una e l'annuncio missionario è unico.

Il terzo compagno di Paolo, di cui vogliamo fare memoria, è chiamato Apollo, probabile abbreviazione di Apollonio o Apollodoro. Pur trattandosi di un nome di stampo pagano, egli era un fervente ebreo di Alessandria d'Egitto. Luca nel Libro degli Atti lo definisce «uomo colto, versato nelle Scritture... pieno di fervore» (18,24-25). L’ingresso di Apollo sulla scena della prima evangelizzazione avviene nella città di Efeso: lì si era recato a predicare e lì ebbe la fortuna di incontrare i coniugi cristiani Priscilla e Aquila (cfr At 18,26), che lo introdussero ad una conoscenza più completa della “via di Dio” (cfr At 18,26). Da Efeso passò in Acaia raggiungendo la città di Corinto: qui arrivò con l'appoggio di una lettera dei cristiani di Efeso, che raccomandavano ai Corinzi di fargli buona accoglienza (cfr At 18,27). A Corinto, come scrive Luca, «fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti; confutava infatti vigorosamente i Giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo» (At 18,27-28), il Messia. Il suo successo in quella città ebbe però un risvolto problematico, in quanto vi furono alcuni membri di quella Chiesa che nel suo nome, affascinati dal suo modo di parlare, si opponevano agli altri (cfr 1 Cor 1,12; 3,4-6; 4,6). Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi esprime apprezzamento per l’operato di Apollo, ma rimprovera i Corinzi di lacerare il Corpo di Cristo suddividendosi in fazioni contrapposte. Egli trae un importante insegnamento da tutta la vicenda: sia io che Apollo – egli dice – non siamo altro che diakonoi, cioè semplici ministri, attraverso i quali siete venuti alla fede (cfr 1 Cor 3,5). Ognuno ha un compito differenziato nel campo del Signore: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere... Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio» (1 Cor 3,6-9). Rientrato a Efeso, Apollo resistette all’invito di Paolo di tornare subito a Corinto, rimandando il viaggio a una data successiva da noi ignorata (cfr 1 Cor 16,12). Non abbiamo altre sue notizie, anche se alcuni studiosi pensano a lui come a possibile autore della Lettera agli Ebrei, della quale, secondo Tertulliano, sarebbe autore Barnaba.

Tutti e tre questi uomini brillano nel firmamento dei testimoni del Vangelo per una nota in comune oltre che per caratteristiche proprie di ciascuno. In comune, oltre all’origine giudaica, hanno la dedizione a Gesù Cristo e al Vangelo, insieme al fatto di essere stati tutti e tre collaboratori dell'apostolo Paolo. In questa originale missione evangelizzatrice essi hanno trovato il senso della loro vita, e in quanto tali stanno davanti a noi come modelli luminosi di disinteresse e di generosità. E ripensiamo, alla fine, ancora una volta a questa frase di san Paolo: sia Apollo, sia io siamo tutti ministri di Gesù, ognuno nel suo modo, perché è Dio che fa crescere. Questa parola vale anche oggi per tutti, sia per il Papa, sia per i Cardinali, i Vescovi, i sacerdoti, i laici. Tutti siamo umili ministri di Gesù. Serviamo il Vangelo per quanto possiamo, secondo i nostri doni, e preghiamo Dio perché faccia Lui crescere oggi il suo Vangelo, la sua Chiesa.

[Papa Benedetto, Udienza Generale 31 gennaio 2007]

Non solo espressione di buona volontà

Per i cristiani, il volontariato non è soltanto espressione di buona volontà. È basato sull’esperienza personale di Cristo. Fu il primo a servire l’umanità, diede liberamente la sua vita per il bene di tutti. Quel dono non si basava sui nostri meriti. Da ciò impariamo che Dio dona se stesso a noi. Inoltre: Deus caritas est — Dio è amore, per citare una frase della Prima Lettera di Giovanni (4, 8) che ho scelto come titolo della mia prima Lettera Enciclica. L’esperienza dell’amore generoso di Dio ci sfida e ci libera per adottare lo stesso atteggiamento verso i nostri fratelli e le nostre sorelle: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10, 8). Lo sperimentiamo in particolare nell’Eucaristia, quando il Figlio di Dio, nella frazione del pane, unisce la dimensione verticale del suo dono divino con quella orizzontale del nostro servizio ai fratelli e alle sorelle.

La grazia di Cristo ci aiuta a scoprire in noi stessi un anelito umano alla solidarietà e una fondamentale vocazione all’amore. La sua grazia perfeziona, rafforza ed eleva quella vocazione e ci consente di servire gli altri senza ricompensa, soddisfazione o alcun compenso. Qui vediamo qualcosa della grandezza della vocazione umana a servire gli altri con le stesse libertà e generosità che caratterizzano Dio stesso. Diveniamo anche strumenti visibili del suo amore in un mondo che ancora anela profondamente a quell’amore in mezzo alla povertà, alla solitudine, all’emarginazione e all’ignoranza che vediamo intorno a noi.

Di certo, il lavoro dei volontari cattolici non può rispondere a tutte queste necessità, ma ciò non ci scoraggia. Né dovremmo lasciarci sedurre da ideologie che vogliono cambiare il mondo secondo una visione puramente umana. Il poco che possiamo riuscire a fare per alleviare i bisogni umani può essere considerato come il buon seme che germoglierà e recherà molti frutti. È un segno della presenza e dell’amore di Cristo che, come l’albero del Vangelo, cresce per dare riparo, protezione e forza a tutti coloro che ne hanno bisogno.

È questa la natura della testimonianza che voi, in tutta umiltà e convinzione, offrite alla società civile. Sebbene sia dovere dell’autorità pubblica riconoscere e apprezzare questo contributo senza distorcerlo, il vostro ruolo di cristiani consiste nel prendere attivamente parte alla vita della società, cercando di renderla sempre più umana, sempre più caratterizzata da libertà, giustizia e solidarietà autentiche.

Il nostro incontro di oggi si svolge nella memoria liturgica di san Martino di Tours. Spesso ritratto mentre condivide il proprio mantello con un povero, Martino è divenuto modello di carità in tutta Europa e, di fatto, in tutto il mondo. Oggi, il lavoro di volontariato come servizio di carità è divenuto un elemento universalmente riconosciuto della nostra cultura moderna. Ciononostante, le sue origini sono ancora visibili nella particolare sollecitudine cristiana per la tutela, senza discriminazioni, della dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Se queste radici spirituali vengono negate o oscurate e i criteri della nostra collaborazione divengono meramente utilitaristici, quel che c’è di più caratteristico nel servizio che offrite rischia di andare perduto, a detrimento della società nella sua interezza.

Cari amici, desidero concludere incoraggiando i giovani a scoprire nel lavoro di volontariato un modo per accrescere il proprio amore oblativo che dona alla vita il suo significato più profondo. I giovani reagiscono prontamente alla vocazione di amore. Aiutiamoli ad ascoltare Cristo che fa udire la sua chiamata nel loro cuore e li attrae a sé. Non dobbiamo avere paura di presentare loro una sfida radicale che cambia la vita, aiutandoli a comprendere che i nostri cuori sono fatti per amare e per essere amati. È nel dono di sé che viviamo la vita in tutta al sua pienezza.

Con questi sentimenti, rinnovo la mia gratitudine a tutti voi e tutti coloro che rappresentate. Chiedo a Dio di vegliare sulle vostre numerose opere di servizio e di renderle sempre più feconde spiritualmente per il bene della Chiesa e di tutto il mondo. A voi e ai vostri volontari imparto volentieri la mia Benedizione Apostolica.

[Papa Benedetto, Incontro promosso dal Pontificio Consiglio “Cor Unum”, 11 novembre 2011]

Are we not perhaps all afraid in some way? If we let Christ enter fully into our lives, if we open ourselves totally to him, are we not afraid that He might take something away from us? Are we not perhaps afraid to give up something significant, something unique, something that makes life so beautiful? Do we not then risk ending up diminished and deprived of our freedom? (Pope Benedict)

Non abbiamo forse tutti in qualche modo paura - se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci apriamo totalmente a lui – paura che Egli possa portar via qualcosa della nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi nell’angustia e privati della libertà? (Papa Benedetto)

For Christians, volunteer work is not merely an expression of good will. It is based on a personal experience of Christ (Pope Benedict)

Per i cristiani, il volontariato non è soltanto espressione di buona volontà. È basato sull’esperienza personale di Cristo (Papa Benedetto)

"May the peace of your kingdom come to us", Dante exclaimed in his paraphrase of the Our Father (Purgatorio, XI, 7). A petition which turns our gaze to Christ's return and nourishes the desire for the final coming of God's kingdom. This desire however does not distract the Church from her mission in this world, but commits her to it more strongly [John Paul II]

‘Vegna vêr noi la pace del tuo regno’, esclama Dante nella sua parafrasi del Padre Nostro (Purgatorio XI,7). Un’invocazione che orienta lo sguardo al ritorno di Cristo e alimenta il desiderio della venuta finale del Regno di Dio. Questo desiderio però non distoglie la Chiesa dalla sua missione in questo mondo, anzi la impegna maggiormente [Giovanni Paolo II]

Let our prayer spread out and continue in the churches, communities, families, the hearts of the faithful, as though in an invisible monastery from which an unbroken invocation rises to the Lord (John Paul II)

La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori credenti, come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne (Giovanni Paolo II)

"The girl is not dead, but asleep". These words, deeply revealing, lead me to think of the mysterious presence of the Lord of life in a world that seems to succumb to the destructive impulse of hatred, violence and injustice; but no. This world, which is yours, is not dead, but sleeps (Pope John Paul II)

“La bambina non è morta, ma dorme”. Queste parole, profondamente rivelatrici, mi inducono a pensare alla misteriosa presenza del Signore della vita in un mondo che sembra soccombere all’impulso distruttore dell’odio, della violenza e dell’ingiustizia; ma no. Questo mondo, che è vostro, non è morto, ma dorme (Papa Giovanni Paolo II)

Today’s Gospel passage (cf. Lk 10:1-12, 17-20) presents Jesus who sends 72 disciples on mission, in addition to the 12 Apostles. The number 72 likely refers to all the nations. Indeed, in the Book of Genesis 72 different nations are mentioned (cf. 10:1-32) [Pope Francis]

L’odierna pagina evangelica (cfr Lc 10,1-12.17-20) presenta Gesù che invia in missione settantadue discepoli, in aggiunta ai dodici apostoli. Il numero settantadue indica probabilmente tutte le nazioni. Infatti nel libro della Genesi si menzionano settantadue nazioni diverse (cfr 10,1-32) [Papa Francesco]

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.