don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Due livelli di lettura

Cari fratelli e sorelle,

[…] l’evangelista Marco ci presenta il racconto di due guarigioni miracolose che Gesù compie in favore di due donne: la figlia di uno dei capi della Sinagoga, di nome Giàiro, ed una donna che soffriva di emorragìa (cfr Mc 5,21-43). Sono due episodi in cui sono presenti due livelli di lettura; quello puramente fisico: Gesù si china sulla sofferenza umana e guarisce il corpo; e quello spirituale: Gesù è venuto a guarire il cuore dell’uomo, a donare la salvezza e chiede la fede in Lui. Nel primo episodio, infatti, alla notizia che la figlioletta di Giàiro è morta, Gesù dice al capo della Sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!» (v. 36), lo prende con sé dove stava la bambina ed esclama: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!» (v. 41). Ed essa si alzò e si mise a camminare. San Girolamo commenta queste parole, sottolineando la potenza salvifica di Gesù: «Fanciulla, alzati per me: non per merito tuo, ma per la mia grazia. Alzati dunque per me: il fatto di essere guarita non è dipeso dalle tue virtù» (Omelie sul Vangelo di Marco, 3). Il secondo episodio, quello della donna affetta da emorragie, mette nuovamente in evidenza come Gesù sia venuto a liberare l’essere umano nella sua totalità. Infatti, il miracolo si svolge in due fasi: prima avviene la guarigione fisica, ma questa è strettamente legata alla guarigione più profonda, quella che dona la grazia di Dio a chi si apre a Lui con fede. Gesù dice alla donna: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male!» (Mc 5,34).

Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una visione puramente orizzontale e materialista della vita. A Dio noi chiediamo tante guarigioni da problemi, da necessità concrete, ed è giusto, ma quello che dobbiamo chiedere con insistenza è una fede sempre più salda, perché il Signore rinnovi la nostra vita, e una ferma fiducia nel suo amore, nella sua provvidenza che non ci abbandona.

Gesù che si fa attento alla sofferenza umana ci fa pensare anche a tutti coloro che aiutano gli ammalati a portare la loro croce, in particolare i medici, gli operatori sanitari e quanti assicurano l’assistenza religiosa nelle case di cura. Essi sono «riserve di amore», che recano serenità e speranza ai sofferenti. Nell’Enciclica Deus caritas est osservavo che, in questo prezioso servizio, occorre innanzitutto la competenza professionale - essa è una prima fondamentale necessità - ma da sola non basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, che hanno bisogno di umanità e dell'attenzione del cuore. «Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali operatori è necessaria anche, e soprattutto, la “formazione del cuore”: occorre condurli a quell'incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l'amore e apra il loro animo all'altro» (n. 31).

Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare il nostro cammino di fede e il nostro impegno di amore concreto specialmente verso chi è nel bisogno, mentre invochiamo la sua materna intercessione per i nostri fratelli che vivono una sofferenza nel corpo e nello spirito.

[Papa Benedetto, Angelus 1 luglio 2012]

Dignità della missione della donna

1. Quando si parla della dignità e della missione della donna secondo la dottrina e lo spirito della Chiesa, occorre avere gli occhi al Vangelo, alla cui luce il cristiano tutto vede, esamina, giudica.

Nella precedente catechesi abbiamo proiettato la luce della Rivelazione sull’identità e il destino della donna, presentando come segnacolo la Vergine Maria, secondo le indicazioni del Vangelo. Ma in quella stessa fonte divina troviamo altri segni della volontà di Cristo riguardo alla donna. Egli ne parla con rispetto e bontà, mostrando nel suo atteggiamento la volontà di accogliere la donna e di richiedere il suo impegno nell’instaurazione del Regno di Dio nel mondo.

2. Possiamo ricordare anzitutto i numerosi casi di guarigione di donne (cf. Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 13). E quegli altri in cui Gesù rivela il suo cuore di Salvatore, pieno di tenerezza negli incontri con coloro che soffrono, siano uomini o donne. “Non piangere!” dice alla vedova di Nain (Lc 7, 13). E poi le restituisce il figlio risuscitato da morte. Questo episodio lascia intravedere quale doveva essere il sentimento intimo di Gesù verso la sua madre, Maria, nella prospettiva drammatica della partecipazione alla propria Passione e Morte. Anche alla figlia morta di Giairo Gesù parla con tenerezza: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. E, risuscitatala, ordina “di darle da mangiare” (Mc 5, 41.43). Ancora, manifesta la sua simpatia per la donna curva, che egli guarisce: e in questo caso, con l’allusione a Satana, fa pensare anche alla salvezza spirituale che arreca a quella donna (cf. Lc 13, 10-17).

3. In altre pagine del Vangelo troviamo espressa l’ammirazione di Gesù per la fede di alcune donne. Ad esempio, nel caso dell’emorroissa: “La tua fede ti ha salvata” (Mc 5, 34), le dice. È un elogio che ha tanto più valore in quanto la donna era stata oggetto della segregazione imposta dalla legge antica. Gesù libera la donna anche da questa oppressione sociale. A sua volta, la cananea riceve da Gesù il riconoscimento: “Donna, davvero grande è la tua fede” (Mt 15, 28). È un elogio che ha un significato tutto particolare, se si pensa che era rivolto ad una straniera per il mondo di Israele. Possiamo ancora ricordare l’ammirazione di Gesù per la vedova che offre il suo obolo nel tesoro del tempio (cf. Lc 21, 1-4); e il suo apprezzamento per il servizio che riceve da Maria di Betania (cf. Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9; Gv 12, 1-8), il cui gesto - egli annuncia - sarà portato a conoscenza di tutto il mondo.

4. Anche nelle sue parabole Gesù non esita a portare similitudini ed esempi tratti dal mondo femminile, a differenza del midrash dei rabbini, dove compaiono solo figure maschili. Gesù si riferisce sia a donne che a uomini. Volendo fare un raffronto, si potrebbe forse dire che il vantaggio è dalla parte delle donne. Ciò significa, quanto meno, che Gesù evita persino l’apparenza di una attribuzione di inferiorità alla donna.

E ancora: Gesù apre l’accesso del suo Regno alle donne come agli uomini. Aprendolo alle donne, egli vuole aprirlo ai bambini. Quando dice: “Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10, 14), egli reagisce alla sorveglianza dei discepoli che volevano impedire alle donne di presentare i loro figli al Maestro. Si direbbe che egli dia ragione alle donne e al loro amore per i bambini!

Nel suo ministero, Gesù è accompagnato da numerose donne, che lo seguono e rendono servizio a lui e alla comunità dei discepoli (cf. Lc 8, 1-3). È un fatto nuovo, rispetto alla tradizione giudaica. Gesù, che ha attirato quelle donne alla sua sequela, anche in questo modo manifesta il superamento dei pregiudizi diffusi nel suo ambiente, come in buona parte del mondo antico, sull’inferiorità della donna. Nella sua lotta contro le ingiustizie e le prepotenze rientra anche questa sua esclusione delle discriminazioni tra le donne e gli uomini nella sua Chiesa (cf. Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 13).

5. Non possiamo non aggiungere che dal Vangelo risulta la benevolenza di Gesù anche verso alcune peccatrici, alle quali chiede il pentimento, ma senza infierire contro di esse per i loro sbagli, tanto più che questi comportano una corresponsabilità dell’uomo. Alcuni episodi sono molto significativi: la donna che si reca nella casa del fariseo Simone (cf. Lc 7, 36-50) non è solo perdonata dei peccati, ma anche elogiata per il suo amore; la samaritana è trasformata in messaggera della nuova fede (cf. Gv 4, 7-37); la donna adultera riceve, col perdono, la semplice esortazione a non peccare più (cf. Gv 8, 3-11); (Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 14). Senza dubbio non vi è in Gesù acquiescenza dinanzi al male, al peccato, da chiunque sia commesso: ma quanta comprensione della fragilità umana e quale bontà verso chi già soffre per la propria miseria spirituale, e più o meno coscientemente cerca in lui il Salvatore!

6. Il Vangelo infine attesta che Gesù chiama espressamente le donne a cooperare alla sua opera salvifica. Non solo le ammette a seguirlo per rendere servizio a lui e alla comunità dei discepoli, ma chiede loro altre forme di impegno personale. Così, chiede a Marta l’impegno nella fede (cf. Gv 11, 26-27): ed essa, rispondendo all’invito del Maestro, fa la sua professione di fede prima della risurrezione di Lazzaro. Dopo la Risurrezione, affida alle pie donne che erano andate al sepolcro e a Maria di Magdala l’incarico di trasmettere il suo messaggio agli Apostoli (cf. Mt 28, 8-10; Gv 20,17-18): “Le donne furono così le prime messaggere della Risurrezione di Cristo per gli stessi Apostoli” (Cathechismus Catholicae Ecclesiae, 641). Sono segni abbastanza eloquenti della sua volontà di impegnare anche le donne nel servizio al Regno.

7. Questo comportamento di Gesù ha la sua spiegazione teologica nell’intento di unificare l’umanità. Egli, come dice San Paolo, ha voluto riconciliare tutti gli uomini, mediante il suo sacrificio, “in un solo corpo” e fare di tutti “un solo uomo nuovo” (Ef 2, 15.16), cosicché ora “non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3, 28). Ed ecco la conclusione della nostra catechesi: se Gesù Cristo ha riunito l’uomo e la donna nell’uguaglianza della condizione di figli di Dio, Egli impegna ambedue nella sua missione, non sopprimendo affatto la diversità, ma eliminando ogni ingiusta ineguaglianza, e tutti riconciliando nell’unità della Chiesa.

8. La storia delle prime comunità cristiane attesta il grande contributo che le donne hanno portato alla evangelizzazione: a cominciare da “Febe, nostra sorella, - come la qualifica San Paolo - diaconessa della Chiesa di Cencre: . . . anch’essa - egli dice - ha protetto molti, e anche me stesso” (Rm 16, 1-2). Mi è caro rendere qui omaggio alla memoria di lei e delle tante altre collaboratrici degli Apostoli a Cencre, a Roma e in tutte le comunità cristiane. Con esse ricordiamo ed esaltiamo anche tutte le altre donne - religiose e laiche - che nei secoli hanno testimoniato il Vangelo e trasmesso la fede, esercitando un grande influsso sulla fioritura di un clima cristiano nella famiglia e nella società.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 6 luglio 1994]

Potere assoluto sulla morte, anche civile. La Fede che strappa guarigioni

Il Vangelo di oggi presenta il racconto della risurrezione di una ragazzina di dodici anni, figlia di uno dei capi della sinagoga, il quale si getta ai piedi di Gesù e lo supplica: «La mia figlioletta sta morendo; vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva» (Mc 5,23). In questa preghiera sentiamo la preoccupazione di ogni padre per la vita e per il bene dei suoi figli. Ma sentiamo anche la grande fede che quell’uomo ha in Gesù. E quando arriva la notizia che la fanciulla è morta, Gesù gli dice: «Non temere, soltanto abbi fede!» (v. 36). Dà coraggio questa parola di Gesù! E la dice anche a noi, tante volte: “Non temere, soltanto abbi fede!”. Entrato nella casa, il Signore manda via tutta la gente che piange e grida e si rivolge alla bambina morta, dicendo: «Fanciulla, io ti dico: alzati!» (v. 41). E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Qui si vede il potere assoluto di Gesù sulla morte, che per Lui è come un sonno dal quale ci può risvegliare.

All’interno di questo racconto, l’Evangelista inserisce un altro episodio: la guarigione di una donna che da dodici anni soffriva di perdite di sangue. A causa di questa malattia che, secondo la cultura del tempo, la rendeva “impura”, ella doveva evitare ogni contatto umano: poverina, era condannata ad una morte civile. Questa donna anonima, in mezzo alla folla che segue Gesù, dice tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata» (v. 28). E così avviene: il bisogno di essere liberata la spinge ad osare e la fede “strappa”, per così dire, al Signore la guarigione. Chi crede “tocca” Gesù e attinge da Lui la Grazia che salva. La fede è questo: toccare Gesù e attingere da Lui la grazia che salva. Ci salva, ci salva la vita spirituale, ci salva da tanti problemi. Gesù se ne accorge e, in mezzo alla gente, cerca il volto di quella donna. Lei si fa avanti tremante e Lui le dice: «Figlia, la tua fede ti ha salvata» (v. 34). E’ la voce del Padre celeste che parla in Gesù: “Figlia, non sei maledetta, non sei esclusa, sei mia figlia!”. E ogni volta che Gesù si avvicina a noi, quando noi andiamo da Lui con la fede, sentiamo questo dal Padre: “Figlio, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia! Tu sei guarito, tu sei guarita. Io perdono tutti, tutto. Io guarisco tutti e tutto”.

Questi due episodi – una guarigione e una risurrezione – hanno un unico centro: la fede. Il messaggio è chiaro, e si può riassumere in una domanda: crediamo che Gesù ci può guarire e ci può risvegliare dalla morte? Tutto il Vangelo è scritto nella luce di questa fede: Gesù è risorto, ha vinto la morte, e per questa sua vittoria anche noi risorgeremo. Questa fede, che per i primi cristiani era sicura, può appannarsi e farsi incerta, al punto che alcuni confondono risurrezione con reincarnazione. La Parola di Dio di questa domenica ci invita a vivere nella certezza della risurrezione: Gesù è il Signore, Gesù ha potere sul male e sulla morte, e vuole portarci nella casa del Padre, dove regna la vita. E lì ci incontreremo tutti, tutti noi che siamo qui in piazza oggi, ci incontreremo nella casa del Padre, nella vita che Gesù ci darà.

La Risurrezione di Cristo agisce nella storia come principio di rinnovamento e di speranza. Chiunque è disperato e stanco fino alla morte, se si affida a Gesù e al suo amore può ricominciare a vivere. Anche incominciare una nuova vita, cambiare vita è un modo di risorgere, di risuscitare. La fede è una forza di vita, dà pienezza alla nostra umanità; e chi crede in Cristo si deve riconoscere perché promuove la vita in ogni situazione, per far sperimentare a tutti, specialmente ai più deboli, l’amore di Dio che libera e salva.

Chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, il dono di una fede forte e coraggiosa, che ci spinga ad essere diffusori di speranza e di vita tra i nostri fratelli.

[Papa Francesco, Angelus 28 giugno 2015]

3a Domenica T.O.

III Domenica del Tempo Ordinario (anno A) [25 Gennaio 2026]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Si chiude oggi la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La parola di Dio offre spunti per alcune considerazioni, specialmente la seconda lettura (narra la situazione della comunità a Corinto con le divisioni dovute alla presenza di vari predicatori).

Il vangelo mostra l’avvio della predicazione di Gesù con i discepoli, che lo accompagneranno lungo tutto il cammino fino a Gerusalemme.

*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (8, 23b - 9, 3)

Al tempo di Isaia, il regno di Israele era diviso in due: il Nord (Israele, capitale Samaria) e il Sud (Giuda, capitale Gerusalemme), legittimo perché erede della dinastia di Davide. Isaia predica a Gerusalemme ma parla soprattutto di luoghi del Nord, come Zabulon, Nephtali, la Galilea e la Transgiordania, territori che furono conquistati dall’impero assiro tra il 732 e il 721 a.C.Il profeta annuncia che Dio trasformerà la situazione: le regioni inizialmente umiliate saranno onorate, come un segno di liberazione e rinascita. Queste promesse interessano anche il Sud, perché la vicinanza geografica fa sì che le minacce sull’uno pesino sull’altro, e perché il Sud spera in una futura riunificazione sotto la propria guida. Isaia descrive la nascita di un re, associando la sua venuta a formule reali di incoronazione: “Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato”(Is.9,5-6). Si tratta del giovane Ezechia, associato al regno del padre, re Achaz, e considerato il «principe della pace». La certezza del profeta si fonda sulla fedeltà di Dio: anche nelle prove e nell’oppressione, Dio non abbandonerà mai la dinastia di Davide. La vittoria promessa ricorda quella di Gedeone sui Madianiti: pur con pochi mezzi, la fede in Dio porta alla liberazione. Il messaggio finale è di speranza: Non temere, Dio non abbandona il suo progetto d’amore sull’umanità, anche nei momenti più oscuri.

*Salmo responsoriale (26/(27)

“Il Signore è la mia luce e la mia salvezza” non è solo un’espressione individuale: riflette la fiducia invincibile del popolo d’Israele in Dio, in ogni circostanza della vita, dalle gioie alle difficoltà. Il salmo utilizza immagini concrete per raccontare la storia collettiva di Israele, un procedimento frequente nei Salmi chiamato rivestimento: il popolo è paragonato a un malato guarito da Dio, a un innocente ingiustamente condannato, a un bambino abbandonato o a un re assediato. Dietro queste immagini individuali si riconoscono situazioni storiche precise: minacce esterne, assedi di città e crisi interne del regno, come l’attacco degli Amaleciti nel deserto, i re di Samaria e Damasco contro Achaz, o il celebre assedio di Gerusalemme da parte di Sennacherib. Il popolo può reagire come Davide, uomo normale e peccatore, ma saldo nella fede, o come Achaz, che cede al panico e perde la fiducia in Dio. In ogni caso, il salmo mostra che la fede collettiva si nutre della fiducia in Dio e della memoria delle sue opere. Un’altra immagine chiave è quella del levita, servo del Tempio: così come i leviti servono Dio quotidianamente, tutto il popolo d’Israele è consacrato al servizio del Signore e appartiene a Lui. Infine, il salmo si conclude con una promessa di speranza: “Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”; la fiducia è radicata nella memoria delle azioni di Dio e si traduce in coraggio e speranza attiva: “Spera nel Signore, sii forte si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore”. Questa speranza è come la “memoria del futuro”, cioè la certezza che Dio interverrà anche nelle circostanze più oscure. Il salmo è perciò molto adatto alle celebrazioni funebri, perché rinvigorisce la fede e la speranza dei fedeli anche nei momenti di dolore, ricordando loro che Dio non abbandona mai il suo popolo e sostiene sempre coloro che confidano in Lui.

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinti (1, 10 - 13. 17)

Il porto di Corinto, per la sua posizione strategica tra i due mari e per la vivacità dei traffici, era un vero crocevia di culture, idee e popoli. Questo spiega perché i cristiani appena convertiti reagivano in modi diversi agli insegnamenti dei predicatori: ogni viaggiatore portava testimonianze della fede cristiana secondo la propria esperienza, e i Corinzi erano molto sensibili, forse troppo, alle parole belle e alle argomentazioni persuasive. In questo contesto nacquero divisioni nella comunità: alcuni si richiamavano a Paolo, altri ad Apollos, altri a Pietro, e infine un gruppo si diceva “del Cristo”. Paolo non condanna solo i comportamenti sbagliati, ma vede nel fenomeno il rischio di compromettere il senso stesso del battesimo. Apollos, ebreo di Alessandria, è un esempio emblematico: intellettuale, colto nelle Scritture, eloquente e fervente, è stato battezzato con il solo battesimo di Giovanni e perfezionato da Priscilla e Aquila a Efeso. Giunto a Corinto, ottenne un grande successo, ma non cercò mai di diventare un leader personale e, per non alimentare le divisioni, si spostò poi a Efeso. Questo episodio mostra come la passione e le competenze non devono diventare fonte di divisione, ma essere messe al servizio della comunità. Paolo richiama i Corinzi alla verità del battesimo: essere battezzati significa appartenere a Cristo, non a un predicatore umano. Il battesimo è una unione reale e definitiva con Cristo, che agisce attraverso il sacramento: come dice il Concilio Vaticano II, “quando il sacerdote battezza, è Cristo che battezza”. Paolo sottolinea inoltre che la predicazione non deve basarsi sull’eloquenza o su argomenti persuasivi, perché la croce di Cristo e l’amore non si impongono con la forza della parola, ma si vivono e si testimoniano. L’immagine dell’innesto, chiarisce bene questo punto: l’importante è il risultato – l’unione a Cristo – non chi ha amministrato il battesimo. Ciò che conta è la fedeltà al messaggio e all’amore di Cristo, non la competenza retorica o il prestigio personale. In definitiva, il messaggio di Paolo ai Corinzi è universale e attuale: l’unità della comunità cristiana si fonda sulla fede comune in Cristo, non su leader o eloquenze umane, e la vera grandezza della Chiesa sta nella sua coesione spirituale, fondata sul battesimo e sull’appartenenza a Cristo.

*Dal Vangelo secondo Matteo (4, 12-23)

Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Matteo. Nei tre capitoli precedenti, Matteo ci ha presentato: prima una lunga genealogia che colloca Gesù nella storia del suo popolo, in particolare nella discendenza di Davide; poi l’annuncio dell’angelo a Giuseppe: “Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e gli sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi”, citazione di Isaia, con la precisazione che tutto ciò avvenne perché si adempisse ciò che il Signore aveva detto per mezzo del profeta, sottolineando che le promesse sono finalmente compiute e il Messia è arrivato. Gli episodi successivi ribadiscono questo messaggio di compimento: la visita dei Magi, la fuga in Egitto, il massacro dei bambini di Betlemme, il ritorno dall’Egitto e l’installazione a Nazareth, la predicazione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù e le Tentazioni. Tutti questi racconti sono pieni di citazioni e allusioni bibliche. Ora siamo pronti ad ascoltare il testo di oggi, anch’esso ricco di riferimenti: fin dall’inizio, Matteo cita Isaia per mostrare l’importanza dell’insediamento di Gesù a Cafarnao. Cafarnao si trova in Galilea, sulle rive del lago di Tiberiade. Matteo precisa che appartiene ai territori di Zabulon e Neftali: nomi antichi, non più di uso comune, legati alla promessa di Isaia secondo cui queste terre, un tempo umiliate, sarebbero state illuminate dalla gloria della Galilea, «crocevia dei pagani» (Is 8,23). Il profeta continua: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto sorgere una grande luce”, formula che ricordava il sacro rituale dell’incoronazione di un re, simbolo di una nuova era. Matteo applica queste parole all’arrivo di Gesù: il vero Re del mondo è venuto; la luce è sorta su Israele e sull’umanità. La Galilea, crocevia delle nazioni, diventa porta aperta al mondo, da cui il Messia diffonderà la salvezza. Inoltre, Matteo prefigura già gli eventi futuri: Gesù si dirige verso la Galilea dopo l’arresto di Giovanni Battista, mostrando che la vita di Cristo sarà segnata dalla persecuzione, ma anche dalla vittoria finale sul male: da ogni ostacolo, Dio farà nascere il bene. Giunto a Cafarnao, Matteo usa l’espressione “Da allora” unica nel Vangelo insieme a un’altra al capitolo 16, segnalando un grande punto di svolta. Qui indica l’inizio della predicazione pubblica: “Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”. L’altro riferimento al capitolo 16 riguarderà la passione e la risurrezione. Questo episodio segna il passaggio dal tempo della promessa al tempo del compimento. Il Regno è presente, non solo a parole, ma in azione: “Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando inelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo la del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo”. La profezia di Isaia si realizza pienamente: il Regno di Dio è tra noi. Per diffondere questa Buona Novella, Gesù sceglie dei testimoni, uomini comuni, da associare alla missione salvifica. Li chiama “pescatori di uomini”, cioè colui che salva dall’annegamento, simbolo del loro compito di salvezza. Così gli apostoli diventano partecipi della missione del Salvatore.

+ Giovanni D’Ercole

Presentazione a contrasto: scrutare ciò che non viene studiato

(Mal 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40)

Il passo del Vangelo di Lc narra la risposta sorprendente del Padre alla profezia dell’ultimo dei profeti minori (Mal 3,1-4).

Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge.

Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero circondato da capi militari o schiere angeliche (Mal 3,1).

Comandante che avrebbe soggiogato i popoli pagani, portato nella ‘città santa’ i loro beni, garantito molti schiavi, e imposto l’osservanza.

Gesù? Eccolo sì nel Tempio, ma indifeso e accompagnato da gente insignificante.

Nessuno si accorge di loro, sebbene a tutte le ore il luogo sacro brulicasse di visitatori.

Dunque non basta essere persone devote per rendersi conto della presenza del Signore. Ma come sfondare il muro delle apparenze contrarie?

Con l’aiuto di persone particolarmente sensibili, che vogliono dirci qualcosa, perché più in grado di comprendere l’Ignoto.

Sono coloro che non contrappongono al Disegno creativo dell’Altissimo i propri propositi, i sogni correnti, le aspettative abituali - pretendendo da Dio solo l’aiutino per realizzarli.

Ecco allora sorgere Simeone e Anna, uomini e donne provenienti sia da dentro che da fuori il Tempio, i quali tentano di bloccare il piccolo corteo domestico [Lc 2,28.38 testo greco].

La sacra Famiglia deve intraprendere tutt’altra Via - che la porterà a una crescita imprevista.

Nessuno deve ricalcare convenzioni legaliste incardinate su purismi e riti di passaggio sociale culturalmente tarati, che circuiscono e bloccano i meccanismi evolutivi recati dalle sorprese.

Le donne e gli uomini animati dallo Spirito irrompono come ‘stranieri’: tentano sempre d’impedire il “medesimo” inutile rito: esso pretendeva trasformare e ridurre in figlio di Abramo Colui che era stato annunciato come Figlio di Dio.

Se la mèta è il trionfo della vita, la storia non deve prevalere sulla Rivelazione. Unicità che si manifesta in ciò che accade e si propone anche dimessamente, adesso.

Lo ‘svelamento’ è ora; non qualcosa da conquistare, né una corsa verso l’“eccellenza”. È il Presente che apre un arco di esistenza piena.

Così in Maria: la Madre figura di quel resto d’Israele più sensibile e originario - rispetto a tutto il popolo delle attese, ancora sterile.

Il mondo ripetitivo, quindi contento di sé ma ormai senza nuovo slancio, viene interpellato da un contrasto (vv.34-35).

È il rovesciamento a infrangere l’esito che tutti avevano in mente.

Nella figura dell’«innocente gloria del suo popolo» risiede una Luce che illumina tutti (v.32).

Spirito d’infanzia e semplice immediatezza che diventa «redenzione di Gerusalemme» (v.38) ossia dell’istituzione.

È un’altra Storia, un insospettato ‘tempo dell’anima’… che hanno tramutato l’antica radice in virgulto. E il tronco di Iesse in nuovo germoglio (Is 11,1).

Dono giovane, a nostra insaputa. Ma che recupera i grandi Desideri di ciascuno - invece dei modi “conformi” e ridotti, i quali anche oggi nel tempo della crisi ci perdono senza posa.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Dopo quaranta giorni dal Natale, come incontri di nuovo in te il Bambino Gesù, che interpella?

La gioia di quella Festa di Luce si è affievolita? Ulteriori “stelle” hanno attirato la tua attenzione?

[Presentazione del Signore, 2 febbraio]

La Chiesa dei piccoli

Senza fermarsi a metà, e la nuova Fiaccola

(Mal 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40)

Dopo quaranta giorni dal Natale la Liturgia ci ripropone d’incontrare di nuovo il Bambino Gesù, che interpella senza posa.

Nel frattempo può darsi che la gioia di quella Festa di Luce si sia affievolita; che ulteriori stelle abbiano attirato la nostra attenzione.

Magari ci siamo di nuovo lasciati prendere da grancasse e altre star, più prorompenti o venali - che rispecchiano sogni inferiori e comuni...

Il contesto della prima Lettura è straziante: i sacerdoti avevano ridotto il tempio a una banca; i professionisti del culto si comportavano da funzionari, disinteressandosi dell’adesione sincera.

Quel Bimbo ricorda che Dio incessantemente Viene col suo rovente Fuoco da fonditore (Mal 3,2-3) non solo per operare una purificazione, un miglioramento, un potenziamento, un aggiustamento, un rabberciamento, una parentesi.

Non irrompe per rendere più attuale la medesima realtà, o più simpatici gl’identici contenuti formali e accondiscendenti. Viene a sostituirli.

Non Viene ad affinare, bensì a spalancare. Non Viene a intaccare, ma a soppiantare. Non a benedire situazioni domate, ma a denunciarle.

Forse Viene per farci tornare ai «giorni antichi», agli «anni lontani» - ma non come immaginava Mal 3,4 - bensì per sorvolare la stessa palude della solita religione, quella con la testa sempre all’indietro a indagare per riproporre il passato.

E neppure Egli propugna figure astratte, disincarnate, che distraggono l’attenzione; persino se fossero alla moda [“attuali” ma evasive o personalmente opprimenti, incapaci di accendere realtà da dentro].

D’ora in poi si manifesta vivente, spalancando le porte del nostro Santuario - non più «assoggettato a schiavitù per tutta la vita» (Eb 2,15; seconda Lettura).

«Egli infatti non si prende cura degli angeli» (Eb 2,16) sempre disponibili ma senza istanze di slancio appunto personale - senza passioni naturali, privi d’indipendenza - e col cervello sempre lì, nel sacro.

Il passo del Vangelo di Lc narra la risposta sorprendente del Padre alle previsioni d’adempimento circa le profezie messianiche.

Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge.

Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero - circondato da capi militari o schiere angeliche (Mal 3,1) che avrebbe assoggettato i pagani portando nella città santa i loro beni, garantito al popolo eletto molti schiavi, e imposto l’osservanza.

Gesù? Eccolo sì nel Tempio, ma indifeso; accompagnato da gente insignificante. Nessuno si accorge di loro, sebbene a tutte le ore il luogo sacro brulicasse di visitatori.

Non basta essere persone pie e devote per rendersi conto della presenza di Cristo - per vedere Dio stesso, i fratelli, le cose, con gli occhi del Padre.

Come sfondare il muro delle consuetudini chiuse in sé - come intaccare il mondo artificioso delle apparenze contrarie, per volgersi all’Ignoto creativo?

Lc risponde: con l’aiuto di persone particolarmente sensibili, in grado di comprendere il Nuovo Progetto.

Sono coloro che non contrappongono al Disegno dell’Altissimo i propositi banali, o i sogni correnti; le aspettative abituali (altrui) - pretendendo dal Signore solo l’aiutino per realizzarli.

Ecco allora sorgere Simeone e Anna (vv.25.36-38), donne e uomini corifei del Popolo autentico più sensibile, grazie a un ottimo lavoro sull’anima.

Provenendo sia da dentro che da fuori il Tempio - tali profeti tentano di bloccare (vv.28.38 testo greco) il piccolo corteo famigliare, ancora legato alle convenzioni giudaiche (vv.21-23).

Rispetto agli stereotipi cultuali e legalisti, i membri della sacra Famiglia devono intraprendere tutt’altra Via, consapevole.

Percorso che la porterà a una crescita imprevista, in favore di tutti.

Così, il Piccolo Resto sacro di donne e uomini animati dallo Spirito irrompe (sempre) come fosse straniero…

Popolo di minuscoli adoratori, di genuini fuori del coro, i quali tentano addirittura d’impedire il “medesimo” inutile rito di clan!

Gesto che pretendeva - ancora - di trasformare (e ridurre) in ossequioso figlio di Abramo Colui che era stato annunciato come Figlio di Dio.

Insomma, nelle figure di Simeone e Anna, Lc vuole trasmetterci un insegnamento fondamentale.

Se la mèta è il trionfo della vita, la storia passata non deve prevalere sulla Rivelazione inedita.

L’Unicità divina si manifesta in ciò che accade.

L’Eccezionalità dello Spirito si propone (dimessamente) adesso.

Imprevisto cui siamo chiamati a dare voce piena - e farsi eco.

Lo svelamento è ora.

Il “qui” apre immediatamente un arco di esistenza piena.

[Basta col ripetersi “come dovremmo essere” secondo le usanze o i padri…].

Dov’è tutto combinato, non troveremo le risposte che risolvono i veri problemi, né tempi magici - quelli che ci motivano.

Le anime di Dio genuine non si occupano di assecondare obblighi, bensì di vivere intensamente il momento presente con l’energia che traccia futuro, senza esitare con gli eccessi di controllo.

Uscire dalla normalità del modo stabilito - anche attraverso doglie di parto (vv.34-35) - crea lo spazio per accogliere la Novità che salva.

Nel percorso, quei pensieri e doveri che non corrispondono più al destino di ciascuno saranno disinnescati, evaporeranno da sé.

Così in Maria: Madre icona di tutta la Chiesa delle attese vere - tagliata (v.35) dalla folla abitudinaria.

Ella ha deposto tutte le dipendenze.

E l’Innocente è gloria della “nazione”, in Spirito - perché ne viene fuori!

Nella sua figura imprevedibile e sana risiede una Luce che illumina tutti (v.32).

Un tratto d’infanzia e semplice immediatezza che diventa «redenzione di Gerusalemme» (v.38).

È infatti un Chiarore che produce conflitto con l’ufficialità, uno Splendore profondo destinato a ogni tempo - mentre gli astuti non ne vogliono sapere di perdere coordinate, ruoli, posizioni.

Una «spada» (v.35) che nella Madre Israele realizzerà lacerazioni fra qualcuno che si apre alla fiaccola dell’Evangelo e altri che viceversa arroccano.

Lc ha presente le situazioni di comunità, ove i credenti in Cristo vengono scartati da amici e famiglie di estrazione culturale difforme (Lc 12,51-53).

Ma l’atteso e vero Messia dev’essere consegnato al mondo - sebbene i meglio disposti a riconoscerlo siano i componenti della tribù d’Israele più piccola [Asher, nella figura di Anna: vv.36-38].

Sono gli stessi profeti che nella vita hanno vibrato per un solo grande Amore (vv.36-37), poi hanno vissuto l’assenza dell’Amato - fino ad averlo riconosciuto in Cristo. Trasalendo di sorpresa; cogliendo corrispondenze personalissime dentro sé, in Spirito; gioendo, lodando il Dono di Dio (v.38).

Il brano si conclude col ritorno a Nazaret (vv.39-40) e l’annotazione riguardante la crescita di Gesù stesso «in sapienza, statura e grazia» [testo greco].

Morale: non siamo al mondo per rimanere avvinghiati a ombre e blocchi del passato, con i suoi sentimenti perenni - stati d’animo di sempre, soliti pensieri preponderanti, medesimo modo di fare (anche le piccole cose).

Meccanismi e paragoni che chiudono le nostre giornate, la vita intera e lo spazio emotivo delle passioni - tarpando le ali a testimonianze che vogliono sovrastare il corso riconosciuto sin dagli antenati.

Viceversa, proprio questa è la grande Sfida che attiva la Rinascita giovane del Sogno di Dio. E ci lancia nel passaggio dal senso religioso alla Fede personale.

Tale l’unica energia che sveglia, desta entusiasmo, comunica virtù semplice, spazza via gli strati di polvere che ancora ci coprono di conformismi senza slancio intimo.

I modi ricalcati e collettivi di scendere in campo [più o meno “morali”] additano, deviano, sovraccaricano la nostra essenza - facendo leva sulla paura di essere rifiutati.

Per infilarci con sforzo nelle convenzioni e nelle maniere della nostra cultura locale [ovvero à la page] spesso rischiamo di smarrire la Chiamata per Nome, l’irripetibilità del cammino che vibra dentro e ci appartiene davvero.

Rispetto alla guerriglia “religiosa” che portiamo avanti perfino con noi stessi, serve una tregua dalle forme comuni - anche devote; cultuali e puriste, o glamour.

Ecco introdursi una pausa dall’immagine sociale di sé: per consentirci di abbandonare forme esterne e tossiche, recuperare energie taciute.

E lanciarsi verso esperienze nuove a partire dall’anima [che non sbaglia] - che vogliamo e siamo chiamati a sposare, con entusiasmo, senza prima calarsi in un ruolo.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Dopo quaranta giorni dal Natale come incontri di nuovo in te il Bambino Gesù, che interpella senza posa?

La gioia di quella Festa di Luce si è affievolita? Ulteriori stelle hanno attirato la tua attenzione?

Smarrimento e ritrovamento. La Salvezza in luogo giovane e aperto

Già ribelle: Vocazione particolare

(Lc 2,41-52)

La famiglia è nucleo della società e luogo privilegiato del rischio educativo, non l’unico.

È una tappa preziosa della crescita, ma non deve coartare la fioritura nella dimensione universale.

Il movimento della Salvezza familiarizza tutti nelle dinamiche di smarrimento [dalle ristrettezze] e ritrovamento [di una Presenza dentro le difformi presenze] allo scopo di non restringere gli orizzonti.

Il ripiegamento compiaciuto sul mondo degli affetti e interessi di parentela riduce la dimensione delle frontiere vitali, rendendo angusta la vita personale e di casata; culturale, sociale e spirituale.

Il focolare domestico deve integrare nella comunità, e introdurre i giovani alla conoscenza del carattere innato della propria vocazione, affinché crescendo si rendano disponibili e maturino in una realtà sempre più larga.

La famiglia che si fa trampolino prelude il distacco, che nel suo taglio sarà doloroso per tutti - ma diventerà uno spiccare il volo dal nido protetto che rende schiavi; un balzo verso la libertà della vita piena.

Il passo di Vangelo sconcerta, perché sembra ritrarre una famiglia distratta e un Gesù già scontroso e ribelle.

Lc scrive a più di mezzo secolo dalla morte e risurrezione del Signore, e vuol far trasparire la Fede e l’inclinazione delle sue comunità.

La vicenda tragica del Maestro viene compresa e interiorizzata come forse Giuseppe e Maria non avrebbero potuto ancora intuire, nella sua adolescenza.

Riconoscere Gesù Figlio di Dio fin dai dodici anni significava nella letteratura dell’epoca “coprire” tutta la sua vita [cf. Lc 24].

Sembra che la sacra Famiglia salisse a Gerusalemme ogni anno per la Pasqua (v.41).

Prima che in Israele si diventasse adulti e tenuti all’osservanza della Torah (13 anni) già il nostro Adolescente mostra segni di vocazione particolare.

Dal tono della narrazione si nota un Gesù desideroso di abbeverarsi e immergersi nel Mistero ancora inespresso del Padre.

Sognando di scoprire la sua Volontà, si trattiene nella città santa per comprendere a fondo la Parola di Dio - senz’accontentarsi dei catechismi impersonali, abbreviati.

Le prime espressioni di Gesù nel terzo Vangelo segnano il carattere di tutta la sua vicenda. Egli si distacca con decisione dalla religiosità dei padri (v.49).

Inizia a prendere distanza dalle idee comuni anche alla sua famiglia di origine: non appartiene a un clan definito.

La sua sarà una proposta divina in favore di tutte le donne e gli uomini del mondo.

In tal senso, Gesù ha ancor più onorato la fedeltà a Dio dei suoi genitori (vv.51-52) accogliendo l’intero spirito dei loro insegnamenti, e scavando oltre - intuendone il significato ultimo.

Come dire: in Lui le sacre Scritture divengono accessibili, con la chiave di lettura dell’intera sua vicenda e Persona.

Vita per noi (anche prima del Battesimo e della vicenda pubblica).

Lc scrive per incoraggiare i credenti che ancora non comprendevano tutto della vicenda del nuovo Rabbi.

Come Giuseppe e Maria, essi dovevano rendersi conto che non è facile capire il Figlio di Dio e accettarne l’unicità di carattere, sino alla sconfitta terrena.

Nella figura della sacra Famiglia, anche noi siamo invitati a «tornare a Gerusalemme» (v.45).

Qui, osservando l’autonomia di Cristo, gradualmente sapremo aprirci alla vocazione inedita che portiamo dentro - perché “rinati” in Lui.

E di fronte agli accadimenti sconcertanti, impareremo a custodire la Chiamata personale - come Maria.

Perché anche Lei non ha trovato facile introdursi nella sua Pasqua: il “passaggio” dalla religione delle tradizioni e delle attese alla Fede nel Figlio.

Ma «conservava attraverso» Parola ed eventi (v.51b), senza fermarsi a metà.

L’aspetto riflessivo della Casa di Nazaret

La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.

Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo.

Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria, ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta formazione all’intelligenza del Vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Nazareth.

In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto.

Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore.

[Papa Paolo VI, Chiesa dell’Annunciazione Nazareth 5 gennaio 1964]

Tema del sacrificio e del sacerdozio

Cari fratelli e sorelle!

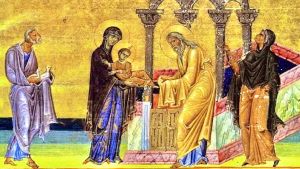

nel suo racconto dell’infanzia di Gesù, san Luca sottolinea come Maria e Giuseppe fossero fedeli alla Legge del Signore. Con profonda devozione compiono tutto ciò che è prescritto dopo il parto di un primogenito maschio. Si tratta di due prescrizioni molto antiche: una riguarda la madre e l’altra il bambino neonato. Per la donna è prescritto che si astenga per quaranta giorni dalle pratiche rituali, dopo di che offra un duplice sacrificio: un agnello in olocausto e una tortora o un colombo per il peccato; ma se la donna è povera, può offrire due tortore o due colombi (cfr Lv 12,1-8). San Luca precisa che Maria e Giuseppe offrirono il sacrificio dei poveri (cfr 2,24), per evidenziare che Gesù è nato in una famiglia di gente semplice, umile ma molto credente: una famiglia appartenente a quei poveri di Israele che formano il vero popolo di Dio. Per il primogenito maschio, che secondo la Legge di Mosè è proprietà di Dio, era invece prescritto il riscatto, stabilito nell’offerta di cinque sicli, da pagare ad un sacerdote in qualunque luogo. Ciò a perenne memoria del fatto che, al tempo dell’Esodo, Dio risparmiò i primogeniti degli ebrei (cfr Es 13,11-16).

E’ importante osservare che per questi due atti – la purificazione della madre e il riscatto del figlio – non era necessario andare al Tempio. Invece Maria e Giuseppe vogliono compiere tutto a Gerusalemme, e san Luca fa vedere come l’intera scena converga verso il Tempio, e quindi si focalizzi su Gesù che vi entra. Ed ecco che, proprio attraverso le prescrizioni della Legge, l’avvenimento principale diventa un altro, cioè la “presentazione” di Gesù al Tempio di Dio, che significa l’atto di offrire il Figlio dell’Altissimo al Padre che lo ha mandato (cfr Lc 1,32.35).

Questa narrazione dell’Evangelista trova riscontro nella parola del profeta Malachia che abbiamo ascoltato all’inizio della prima Lettura: «Così dice il Signore Dio: “Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire … Egli purificherà i figli di Levi … perché possano offrire al Signore un’offerta secondo giustizia» (3,1.3). Chiaramente qui non si parla di un bambino, e tuttavia questa parola trova compimento in Gesù, perché «subito», grazie alla fede dei suoi genitori, Egli è stato portato al Tempio; e nell’atto della sua «presentazione», o della sua «offerta» personale a Dio Padre, traspare chiaramente il tema del sacrifico e del sacerdozio, come nel passo del profeta. Il bambino Gesù, che viene subito presentato al Tempio, è quello stesso che, una volta adulto, purificherà il Tempio (cfr Gv 2,13-22; Mc 11,15,19 e par.) e soprattutto farà di se stesso il sacrificio e il sommo sacerdote della nuova Alleanza.

Questa è anche la prospettiva della Lettera agli Ebrei, di cui è stato proclamato un passo nella seconda Lettura, così che il tema del nuovo sacerdozio viene rafforzato: un sacerdozio – quello inaugurato da Gesù – che è esistenziale: «Proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2,18). E così troviamo anche il tema della sofferenza, molto marcato nel brano evangelico, là dove Simeone pronuncia la sua profezia sul Bambino e sulla Madre: «Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te [Maria] una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2,34-35). La «salvezza» che Gesù porta al suo popolo, e che incarna in se stesso, passa attraverso la croce, attraverso la morte violenta che Egli vincerà e trasformerà con l’oblazione della vita per amore. Questa oblazione è già tutta preannunciata nel gesto della presentazione al Tempio, un gesto certamente mosso dalle tradizioni dell’antica Alleanza, ma intimamente animato dalla pienezza della fede e dell’amore che corrisponde alla pienezza dei tempi, alla presenza di Dio e del suo Santo Spirito in Gesù. Lo Spirito, in effetti, aleggia su tutta la scena della presentazione di Gesù al Tempio, in particolare sulla figura di Simeone, ma anche di Anna. E’ lo Spirito «Paraclito», che porta la «consolazione» di Israele e muove i passi e il cuore di coloro che la attendono. E’ lo Spirito che suggerisce le parole profetiche di Simeone e Anna, parole di benedizione, di lode a Dio, di fede nel suo Consacrato, di ringraziamento perché finalmente i nostri occhi possono vedere e le nostre braccia stringere «la sua salvezza» (cfr 2,30).

«Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (2,32): così Simeone definisce il Messia del Signore, al termine del suo canto di benedizione. Il tema della luce, che riecheggia il primo e il secondo carme del Servo del Signore, nel Deutero-Isaia (cfr Is 42,6; 49,6), è fortemente presente in questa liturgia. Essa infatti è stata aperta da una suggestiva processione, a cui hanno partecipato i Superiori e le Superiore Generali degli Istituti di vita consacrata qui rappresentati, che portavano i ceri accesi. Questo segno, specifico della tradizione liturgica di questa Festa, è molto espressivo. Manifesta la bellezza e il valore della vita consacrata come riflesso della luce di Cristo; un segno che richiama l’ingresso di Maria nel Tempio: la Vergine Maria, la Consacrata per eccellenza, portava in braccio la Luce stessa, il Verbo incarnato, venuto a scacciare le tenebre dal mondo con l’amore di Dio.

Cari fratelli e sorelle consacrati, tutti voi siete stati rappresentati in quel simbolico pellegrinaggio, che nell’Anno della fede esprime ancora di più il vostro convenire nella Chiesa, per essere confermati nella fede e rinnovare l’offerta di voi stessi a Dio. A ciascuno di voi, e ai vostri Istituti, rivolgo con affetto il mio più cordiale saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. Nella luce di Cristo, con i molteplici carismi di vita contemplativa e apostolica, voi cooperate alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo. In questo spirito di riconoscenza e di comunione, vorrei rivolgervi tre inviti, affinché possiate entrare pienamente in quella «porta della fede» che è sempre aperta per noi (cfr Lett. ap. Porta fidei, 1).

Vi invito in primo luogo ad alimentare una fede in grado di illuminare la vostra vocazione. Vi esorto per questo a fare memoria, come in un pellegrinaggio interiore, del «primo amore» con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il vostro cuore, non per nostalgia, ma per alimentare quella fiamma. E per questo occorre stare con Lui, nel silenzio dell’adorazione; e così risvegliare la volontà e la gioia di condividerne la vita, le scelte, l’obbedienza di fede, la beatitudine dei poveri, la radicalità dell’amore. A partire sempre nuovamente da questo incontro d’amore voi lasciate ogni cosa per stare con Lui e mettervi come Lui al servizio di Dio e dei fratelli (cfr Esort. ap. Vita consecrata, 1).

In secondo luogo vi invito a una fede che sappia riconoscere la sapienza della debolezza. Nelle gioie e nelle afflizioni del tempo presente, quando la durezza e il peso della croce si fanno sentire, non dubitate che la kenosi di Cristo è già vittoria pasquale. Proprio nel limite e nella debolezza umana siamo chiamati a vivere la conformazione a Cristo, in una tensione totalizzante che anticipa, nella misura possibile nel tempo, la perfezione escatologica (ibid., 16). Nelle società dell’efficienza e del successo, la vostra vita segnata dalla «minorità» e dalla debolezza dei piccoli, dall’empatia con coloro che non hanno voce, diventa un evangelico segno di contraddizione.

Infine, vi invito a rinnovare la fede che vi fa essere pellegrini verso il futuro. Per sua natura la vita consacrata è pellegrinaggio dello spirito, alla ricerca di un Volto che talora si manifesta e talora si vela: «Faciem tuam, Domine, requiram» (Sal 26,8). Questo sia l’anelito costante del vostro cuore, il criterio fondamentale che orienta il vostro cammino, sia nei piccoli passi quotidiani che nelle decisioni più importanti. Non unitevi ai profeti di sventura che proclamano la fine o il non senso della vita consacrata nella Chiesa dei nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo e indossate le armi della luce – come esorta san Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando svegli e vigilanti. San Cromazio di Aquileia scriveva: «Allontani da noi il Signore tale pericolo affinché mai ci lasciamo appesantire dal sonno dell’infedeltà; ma ci conceda la sua grazia e la sua misericordia, perché possiamo vegliare sempre nella fedeltà a Lui. Infatti la nostra fedeltà può vegliare in Cristo» (Sermone 32, 4).

Cari fratelli e sorelle, la gioia della vita consacrata passa necessariamente attraverso la partecipazione alla Croce di Cristo. Così è stato per Maria Santissima. La sua è la sofferenza del cuore che forma un tutt’uno col Cuore del Figlio di Dio, trafitto per amore. Da quella ferita sgorga la luce di Dio, e anche dalle sofferenze, dai sacrifici, dal dono di se stessi che i consacrati vivono per amore di Dio e degli altri si irradia la stessa luce, che evangelizza le genti. In questa Festa, auguro in modo particolare a voi consacrati che la vostra vita abbia sempre il sapore della parresia evangelica, affinché in voi la Buona Novella sia vissuta, testimoniata, annunciata e risplenda come Parola di verità (cfr Lett. ap. Porta fidei, 6). Amen.

[Papa Benedetto, omelia 2 febbraio 2013]

Lumen ad revelationem gentium

1. Lumen ad revelationem gentium! "Luce per illuminare le genti" (Lc 2,32).

Queste parole risuonano nel tempio di Gerusalemme, mentre Maria e Giuseppe, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, si apprestano ad "offrirlo al Signore" (Lc 2,22). L'evangelista Luca, sottolineando il contrasto tra l'iniziativa modesta ed umile dei due genitori e la gloria dell'avvenimento percepita da Simeone ed Anna, sembra voler suggerire che il tempio stesso attenda la venuta del Bambino. Nell'atteggiamento profetico dei due vegliardi, infatti, è tutta l'Antica Alleanza che esprime la gioia dell'incontro con il Redentore.

Entrambi in attesa del Messia, entrambi ispirati dallo Spirito Santo, Simeone ed Anna si recano al tempio mentre Maria e Giuseppe, in obbedienza alle prescrizioni della Legge, vi portano Gesù. Alla vista del Bambino essi, Simeone e Anna, intuiscono che è proprio Lui l'Atteso, e Simeone, quasi in estasi, proclama: "Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele" (Lc 2,29-32).

2. Lumen ad revelationem gentium!

Simeone, l'uomo dell'Antica Alleanza, l'uomo del tempio di Gerusalemme, con le sue parole ispirate esprime la convinzione che quella Luce è destinata non soltanto ad Israele, ma anche ai pagani ed a tutti i popoli della terra. Con lui la "vecchiaia" del mondo accoglie tra le braccia lo splendore dell'eterna "giovinezza" di Dio. Sullo sfondo, però, già si profila l'ombra della Croce, perché le tenebre rifiuteranno quella Luce. Infatti Simeone, rivolgendosi a Maria, profetizza: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima" (Lc 2,34-35).

3. Lumen ad revelationem gentium!

Le parole del Cantico di Simeone risuonano in tanti templi della Nuova Alleanza, dove i discepoli di Cristo ogni sera terminano con la recita della Compieta la preghiera liturgica delle Ore. In questo modo la Chiesa, popolo della Nuova Alleanza, accoglie quasi l'ultima parola dell'Alleanza Antica e proclama il compimento della divina promessa, annunciando che la "luce per illuminare le genti" si è diffusa su tutta la terra ed è presente dappertutto nell'opera redentrice di Cristo.

Insieme al Cantico di Simeone, la liturgia delle Ore ci fa ripetere le ultime parole pronunciate da Cristo sulla croce: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum - "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito" (cfr Lc 23,46). Ci invita, altresì, a contemplare con stupore e gratitudine l'azione salvifica di Cristo, "luce che illumina le genti", nei confronti dell'umanità: Redemisti nos, Domine, Deus veritatis - "Ci hai redenti, Signore, Dio di verità". La Chiesa annuncia così che si è compiuta la redenzione del mondo, attesa dai profeti ed annunciata da Simeone nel tempio di Gerusalemme.

4. Lumen ad revelationem gentium!

Oggi anche noi, con le candele accese, andiamo incontro a Colui che è "la Luce del mondo" e l'accogliamo nella sua Chiesa con tutto lo slancio della nostra fede battesimale. A quanti professano sinceramente questa fede è promesso l'"incontro" ultimo e definitivo con il Signore nel suo Regno. Nella tradizione polacca, come pure in quella di altre Nazioni, queste candele benedette hanno un significato speciale perché, portate a casa, vengono accese nei momenti di pericolo, durante i temporali e i cataclismi, in segno di affidamento di sé, della famiglia e di quanto si possiede alla protezione divina. Ecco perché, in polacco, questi ceri si chiamano "gromnice", cioè candele che allontanano i fulmini e proteggono contro il male e questa festa prende il nome di Candelora (letteralmente: Santa Maria delle Candele ["gromnice"]).

Ancor più eloquente è l'usanza di mettere la candela, benedetta in questo giorno, tra le mani del cristiano, sul letto di morte, perché illumini gli ultimi passi del suo cammino verso l'eternità. Con tale gesto si intende affermare che il morente, seguendo la luce della fede, attende d'entrare nelle eterne dimore, dove non si ha più "bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio lo illuminerà" (cfr Ap 22,5).

A questo ingresso nel Regno della luce allude anche l'odierno Salmo responsoriale: "Sollevate, porte, i vostri frontali,/ alzatevi, porte antiche,/ ed entri il re della gloria" (Sal 23[24],7). Sono parole che si riferiscono direttamente a Gesù Cristo, il quale entra nel tempio dell'Antica Alleanza, recato in braccio dai suoi genitori, ma per analogia le possiamo riferire ad ogni credente che varca la soglia dell'eternità, portato tra le braccia dalla Chiesa. I credenti ne accompagnano l'estremo passaggio pregando: "Risplenda a lui la luce eterna!", perché gli angeli e i santi l'accolgano e Cristo, Redentore dell'uomo, lo circondi con la sua luce eterna.

5. Carissimi Fratelli e Sorelle!

Celebriamo, quest'oggi, la seconda Giornata della Vita Consacrata, che intende suscitare nella Chiesa una rinnovata attenzione per il dono della vocazione alla vita consacrata. Cari religiosi e religiose, cari membri degli Istituti Secolari e delle Società di Vita Apostolica, il Signore vi ha chiamati alla sua sequela in modo più stretto e singolare! Nel nostro tempo, dominato dal secolarismo e dal materialismo, voi costituite con la vostra totale e definitiva donazione a Cristo il segno di una vita alternativa alla logica del mondo, perché radicalmente ispirata al Vangelo e proiettata verso le realtà future, escatologiche. Rimanete sempre fedeli a questa vostra speciale vocazione! Vorrei, quest'oggi, rinnovarvi l'espressione del mio affetto e della mia stima. Saluto innanzitutto il Cardinale Eduardo Martínez Somalo, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che presiede questa Celebrazione eucaristica. Insieme a lui saluto i membri di quel Dicastero e quanti operano al servizio della vita consacrata. Penso specialmente a voi, giovani aspiranti alla vita consacrata, a voi, uomini e donne già professi nelle varie Congregazioni religiose e negli Istituti Secolari, a voi che per l'età avanzata o per la malattia siete chiamati ad offrire il contributo prezioso della vostra sofferenza alla causa dell'evangelizzazione. A tutti ripeto: "Voi sapete a chi avete creduto (cfr 2 Tm 1,12): dategli tutto!... Vivete la fedeltà al vostro impegno verso Dio, in mutua edificazione e con mutuo sostegno... Non dimenticate che voi, in modo particolarissimo, potete e dovete dire non solo che siete di Cristo, ma che «siete divenuti Cristo»" (Esort. ap. Vita consecrata, 109).

I ceri accesi, recati da ciascuno nella prima parte di questa solenne liturgia, manifestano la vigile attesa del Signore che deve caratterizzare la vita di ogni credente e specialmente di coloro che il Signore chiama ad una speciale missione nella Chiesa. Sono un forte richiamo a testimoniare al mondo Cristo, la luce che non tramonta: "Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli" (Mt 5,16).

Carissimi Fratelli e Sorelle, la vostra totale fedeltà a Cristo povero, casto e obbediente sia per quanti incontrate sorgente di luce e di speranza.

6. Lumen ad revelationem gentium!

Maria, Colei che ha compiuto la volontà del Padre, pronta all'obbedienza, coraggiosa nella povertà, accogliente nella verginità feconda, ottenga da Gesù che "quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo nella vita consacrata lo sappiano testimoniare con un'esistenza trasfigurata, camminando gioiosamente con tutti gli altri fratelli e sorelle verso la patria celeste e la luce che non conosce tramonto" (Ibid., 112).

Sia lodato Gesù Cristo!

[Papa Giovanni Paolo II, omelia 2 febbraio 1998]

Movimento e stupore

Oggi celebriamo la festa della Presentazione del Signore: quando Gesù neonato fu presentato al tempio dalla Vergine Maria e da san Giuseppe. In questa data ricorre anche la Giornata della vita consacrata, che richiama il grande tesoro nella Chiesa di quanti seguono il Signore da vicino professando i consigli evangelici.

Il Vangelo (cfr Lc 2,22-40) racconta che, quaranta giorni dopo la nascita, i genitori di Gesù portarono il Bambino a Gerusalemme per consacrarlo a Dio, come prescritto dalla Legge ebraica. E mentre descrive un rito previsto dalla tradizione, questo episodio pone alla nostra attenzione l’esempio di alcuni personaggi. Essi sono colti nel momento in cui fanno esperienza dell’incontro con il Signore nel luogo in cui Egli si fa presente e vicino all’uomo. Si tratta di Maria e Giuseppe, Simeone e Anna, che rappresentano modelli di accoglienza e di donazione della propria vita a Dio. Non erano uguali questi quattro, erano tutti diversi, ma tutti cercavano Dio e si lasciavano guidare dal Signore

L’evangelista Luca li descrive tutti e quattro in un duplice atteggiamento: atteggiamento di movimento e atteggiamento di stupore.

Il primo atteggiamento è il movimento. Maria e Giuseppe si incamminano verso Gerusalemme; da parte sua, Simeone, mosso dallo Spirito, si reca al tempio, mentre Anna serve Dio giorno e notte senza sosta. In questo modo i quattro protagonisti del brano evangelico ci mostrano che la vita cristiana richiede dinamismo e richiede disponibilità a camminare, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. L’immobilismo non si addice alla testimonianza cristiana e alla missione della Chiesa. Il mondo ha bisogno di cristiani che si lasciano smuovere, che non si stancano di camminare per le strade della vita, per recare a tutti la consolante parola di Gesù. Ogni battezzato ha ricevuto la vocazione all’annuncio - annunciare qualcosa, annunciare Gesù -, la vocazione alla missione evangelizzatrice: annunciare Gesù! Le parrocchie e le diverse comunità ecclesiali sono chiamate a favorire l’impegno di giovani, famiglie e anziani, affinché tutti possano fare un’esperienza cristiana, vivendo da protagonisti la vita e la missione della Chiesa.

Il secondo atteggiamento con cui San Luca presenta i quattro personaggi del racconto è lo stupore. Maria e Giuseppe «si stupivano delle cose che si dicevano di lui [di Gesù]» (v. 33). Lo stupore è una reazione esplicita anche del vecchio Simeone, che nel Bambino Gesù vede con i suoi occhi la salvezza operata da Dio in favore del suo popolo: quella salvezza che lui aspettava da anni. E la stessa cosa vale per Anna, che «si mise anche lei a lodare Dio» (v. 38) e ad andare ad indicare alla gente Gesù. Questa è una santa chiacchierona, chiacchierava bene, chiacchierava di cose buone, non cose brutte. Diceva, annunciava: una santa che andava da una all’altra donna facendo loro vedere Gesù. Queste figure di credenti sono avvolte dallo stupore, perché si sono lasciate catturare e coinvolgere dagli avvenimenti che accadevano sotto i loro occhi. La capacità di stupirsi delle cose che ci circondano favorisce l’esperienza religiosa e rende fecondo l’incontro con il Signore. Al contrario, l’incapacità di stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita di ogni giorno. Fratelli e sorelle, in movimento sempre e lasciandoci aperti allo stupore!

La Vergine Maria ci aiuti a contemplare ogni giorno in Gesù il Dono di Dio per noi, e a lasciarci coinvolgere da Lui nel movimento del dono, con gioioso stupore, perché tutta la nostra vita diventi una lode a Dio nel servizio dei fratelli.

[Papa Francesco, Angelus 2 febbraio 2020]

Presentazione a contrasto: Benedizione di Stelle improbabili

Familiarity at the human level makes it difficult to go beyond this in order to be open to the divine dimension. That this son of a carpenter was the Son of God was hard for them to believe. Jesus actually takes as an example the experience of the prophets of Israel, who in their own homeland were an object of contempt, and identifies himself with them (Pope Benedict)

La familiarità sul piano umano rende difficile andare al di là e aprirsi alla dimensione divina. Che questo Figlio di un falegname sia Figlio di Dio è difficile crederlo per loro. Gesù stesso porta come esempio l’esperienza dei profeti d’Israele, che proprio nella loro patria erano stati oggetto di disprezzo, e si identifica con essi (Papa Benedetto)

These two episodes — a healing and a resurrection — share one core: faith. The message is clear, and it can be summed up in one question: do we believe that Jesus can heal us and can raise us from the dead? The entire Gospel is written in the light of this faith: Jesus is risen, He has conquered death, and by his victory we too will rise again. This faith, which for the first Christians was sure, can tarnish and become uncertain… (Pope Francis)

These two episodes — a healing and a resurrection — share one core: faith. The message is clear, and it can be summed up in one question: do we believe that Jesus can heal us and can raise us from the dead? The entire Gospel is written in the light of this faith: Jesus is risen, He has conquered death, and by his victory we too will rise again. This faith, which for the first Christians was sure, can tarnish and become uncertain… (Pope Francis)

The ability to be amazed at things around us promotes religious experience and makes the encounter with the Lord more fruitful. On the contrary, the inability to marvel makes us indifferent and widens the gap between the journey of faith and daily life (Pope Francis)

La capacità di stupirsi delle cose che ci circondano favorisce l’esperienza religiosa e rende fecondo l’incontro con il Signore. Al contrario, l’incapacità di stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita di ogni giorno (Papa Francesco)

An ancient hermit says: “The Beatitudes are gifts of God and we must say a great ‘thank you’ to him for them and for the rewards that derive from them, namely the Kingdom of God in the century to come and consolation here; the fullness of every good and mercy on God’s part … once we have become images of Christ on earth” (Peter of Damascus) [Pope Benedict]

Afferma un antico eremita: «Le Beatitudini sono doni di Dio, e dobbiamo rendergli grandi grazie per esse e per le ricompense che ne derivano, cioè il Regno dei Cieli nel secolo futuro, la consolazione qui, la pienezza di ogni bene e misericordia da parte di Dio … una volta che si sia divenuti immagine del Cristo sulla terra» (Pietro di Damasco) [Papa Benedetto]

And quite often we too, beaten by the trials of life, have cried out to the Lord: “Why do you remain silent and do nothing for me?”. Especially when it seems we are sinking, because love or the project in which we had laid great hopes disappears (Pope Francis)

E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce (Papa Francesco)

The Kingdom of God grows here on earth, in the history of humanity, by virtue of an initial sowing, that is, of a foundation, which comes from God, and of a mysterious work of God himself (John Paul II)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.